Parmi les anecdotes personnelles de Mark Fisher, le témoignage de sa rencontre avec la musique de Burial est sans doute l’une des plus marquantes :

Alors que j’écoute Burial en parcourant les rues de South London, noyées sous le crachin et l’humidité d’un printemps avorté, je suis frappé de constater à quel point cet album colle au présent londonien – c’est-à-dire qu’il suggère une ville hantée non seulement par le passé, mais par des futurs perdus. (…) Le Londres de Burial est une ville meurtrie, peuplée de victimes de l’ecstasy en permission de leur institution psychiatrique pour la journée, d’amants déçus à bord de bus de nuit, de parents qui ne peuvent se résoudre à vendre leurs vinyles 12″ de rave au prochain vide-greniers, un air hanté sur le visage…1

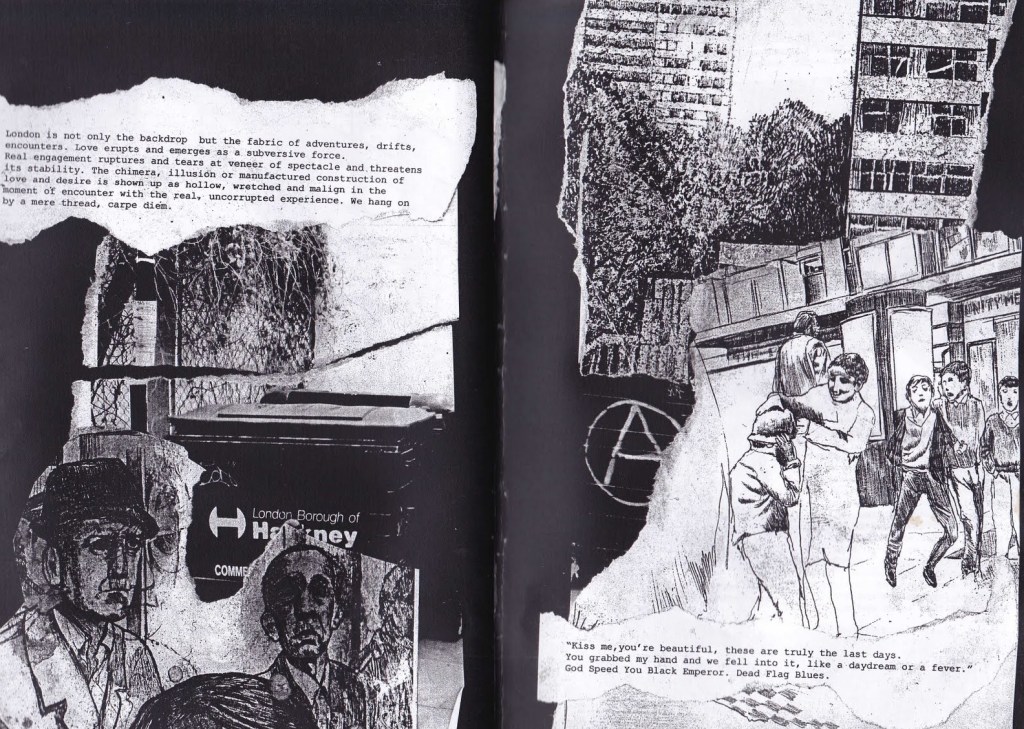

Fisher, critique inlassable du capitalisme par la culture qu’elle produit, venait de découvrir, enfin, la bande-son exacte de son expérience phénoménale de la capitale. Une sublimation à portée d’écouteurs, qui révèle des fantômes hantant les rues et les esprits : spectres de la liberté, alternatives mortes-vivantes, désolations vaporeuses. Si Fisher a peu écrit sur l’espace urbain, ses commentaires d’œuvres artistiques sont parcourus d’analyses structurelles, de discours sensibles et de réflexions sociopolitiques. On y découvre un paysage modelé par des forces invisibles, hostile et déshumanisant ; on y lit, en creux, la possibilité d’un imaginaire spatial post-capitaliste, d’une ville alternative que le marché veut empêcher. Fisher a raconté, avec sa grille de lecture singulière, ce que cela faisait de pratiquer une ville inhabitable. Je souhaite ici en proposer une synthèse absolument subjective : un petit manuel de secours, pour se rassurer sur sa propre expérience et penser à l’après.

L’occupation de la capitale par le capital

C’est dans son introduction à un livre de Laura Grace Ford2, reprise dans Spectres de ma vie (2014), que le portrait d’une capitale assiégée et organisée par le capital est le plus saillant. Londres y est dépeinte comme une « SimCity, la ville numérique où la finance est chez elle1 ». Les marges de la ville, friches et anciens quartiers ouvriers, se voient alors reconverties en espaces commerciaux ou logements de luxe dans le cadre des JO de 2012. Fisher parle de Londres comme une ville de « restauration », alimentant des désirs matériels à satisfaire par la consommation. Les jeux olympiques, des Hunger Games3. Alors que la ville s’efforce de faire bonne impression, de rendre bien sur les images, le livre d’Oldfield Ford remet en lumière ses exclus – individus comme espaces.

Chez Fisher, la ville mondiale suit des conceptions publicitaires, des modèles 3D. Des quartiers entiers, identiques et aseptisés, incarnent le propre simulacre de pseudo-utopies. C’est une ville mue par un souci d’attractivité (faire bonne figure) mais aussi par les aspirations bohèmes des bourgeois, gentrifiant les rues à coup de boutiques d’homéopathie. Les logements sociaux ont été vendus sur le marché privé, les zones encore squattables ont été aménagées : on ne peut que travailler pour payer son loyer exorbitant. « Il n’y a plus de temps pour expérimenter, pour voyager sans savoir au départ où l’on va aboutir.1 » Les collectifs alternatifs et les free parties n’ont plus droit de cité ; les indésirables (minorités, pauvres, artistes subversifs) ont été photoshoppés, effacés ou « enjolivés » par le rêve néolibéral.

Dans cette lecture blasée, on peut souligner deux éléments : d’une part, l’incarnation spatiale du réalisme capitaliste, et d’autre part, la place du désir dans la fabrique de la ville. Dans Le Réalisme Capitaliste (2009), Fisher identifie l’éradication de toute alternative par le capitalisme tardif dans des espaces qui lui sont propres : chaînes de café, universités privatisées, open spaces. Là, la détente et la conversation ne visent qu’à améliorer la production. De plus, le tissu urbain est déchiqueté par des intérêts privés, mais quand une catastrophe naturelle ou économique survient, la faute est rejetée sur le pouvoir public qui n’a pas su mitiger les actions néfastes du marché. Une forme de fatalisme, qui incite à voir les drames comme des coups du sort, et les difficultés personnelles comme une inadaptation à la réalité. Pour nous en convaincre, l’information publique se fait un relai insistant de la vision néolibérale, qu’il s’agisse de la publicité omniprésente ou de la presse gratuite du métro.

Dans le métro, les journaux gratuits sont partout, leur papier glacé terne affreusement tentant pour les cerveaux éreintés… du copié-collé de com’ (…) Des armes tournées contre l’intelligence de la ville. (…) Regardez autour de vous dans la rame, un instantané d’une ville version MySpace : la diversité sans la différence, l’homogénéité sans la collectivité – des corps réduits à de la chair zombie claustrophobe luttant pour l’espace, une hostilité mutuelle qui couve en fond sonore, mais tout le monde lit la même chose…4

Ce conditionnement continu complète l’autre dimension de la fabrique urbaine : une précorporation du désir. Dans l’organisation spatiale du capitalisme, le lien social est démantelé. Fisher cite dans un de ses cours un article de Gary Younge sur une petite ville des États-Unis : « quand vous enlevez le syndicat et l’usine, vous retirez aussitôt toute la toile de connexions qui entourait ces espaces (…) les gens se replient sur leur petit espace privé.5 » Le contrôle des universités réputées rouges et l’exclusion des marginaux renforce cette impossibilité de formuler des désirs d’alternative. Et quand les urbains se révoltent (Fisher évoque le mouvement Occupy London), on les moque en disant qu’ils vont au Starbucks, qu’ils sont donc attachés au capitalisme. La précorporation désigne l’absorption de toute contre-culture en germe dans le discours capitaliste et donc l’incapacité a priori d’y formuler un désir indépendant. Ici, la dissolution des structures de politisation, au profit d’espaces de distraction, prévient l’alternative et décrédibilise les contestataires. C’est le nouvel esprit du capitalisme (Chiapello & Boltanski, 1999) appliqué aux lieux de la ville : on n’y fait plus grise mine, « on est allongé dans des hamacs, on mange des confiseries, on se déplace sur des petits tricycles5. » La ville de restauration, légère pour qui s’y intègre, enchaîne le citadin au système marchand après avoir réduit à l’état de ruine la ville sociale et ouvrière.

Fantômes – artistes – rebelles

Ce que Fisher souligne, c’est qu’on ne se débarrasse pas si facilement des ruines. Des traces subsistent, qu’il s’agisse d’anciens warehouses, de cités populaires délaissées par la régénération urbaine ou de quartiers industriels dont la reconversion ne saurait gommer l’histoire. Les ruines récentes, bâtiments désaffectés puis tagués, sont des rappels étranges de la fragilité de la nouveauté, toujours appropriables avec un peu d’imagination6. Et si les marges suscitent un sentiment funeste ou rebelle, c’est bien dans toute la ville que l’on peut voir des fantômes ; se rappeler, amèrement, de ce qu’il y avait avant.

C’est là un exemple d’application de l’hantologie, terme forgé par Derrida et requalifié par Fisher comme impression collective d’une disparition du futur promis, une hantise de ce qui aurait pu advenir mais qui ne subsiste que comme mythe vaporeux. La ville moderne et prospère vendue par le capitalisme n’est arrivée que sous forme de programmes immobiliers exclusifs (au sens propre) ; la ville spontanée, qui malgré les difficultés sociales savait encore héberger contre-cultures et solidarités populaires, semble n’être qu’un lointain souvenir, forcément glorifié dans un regret désabusé. Ce sentiment hantologique que l’écoute de Burial suscitait à Fisher révèle le stigmate. Par la musique, comme dans le cinéma ou la littérature, on reconnait, même sans l’avoir connue, une ville passée, dépassée, étouffée par la politique du photoshoppage.

Là est tout l’intérêt de mobiliser la critique culturelle dans une lecture sensible de la ville contemporaine : on y décèle les bribes d’un passé fantasmé (fantômisé ?). Si dans les années 70-80, culturellement effervescentes, il était possible de se loger à bas prix à Londres ou New York, l’inflation immobilière et la régulation anti-squat ont réduit drastiquement le temps et les moyens d’une créativité radicale. Les artistes hantologiques, en puisant dans les archives, font surgir un avenir démodé et actent, en creux, l’impossibilité d’inédit dans la ville sans futur. La hantise, c’est un « refus de laisser tomber le fantôme1 », disait Fisher à propos de Tricky : mettre en avant le quartier délaissé, révéler sa survie, rappeler les possibles oubliés.

La ville néolibérale elle-même craint de devenir un fantôme. Il suffit de voir comment aujourd’hui Starbucks est devenu ringard, désacralisé. Plus que des symboles marchands, c’est bien de la fadeur de la ville dont il est question chez Fisher ; d’un sentiment dérangeant de simulation. Dans sa critique7 du Monde sur le Fil de R.W. Fassbinder (1973), film imaginant la création d’un monde artificiel qui amène le héros à douter de la réalité de son monde, Fisher souligne que l’étrangeté d’abord réside dans la banalité et la monotonie. Quelques tours haut-de-gamme ou opérations de végétalisation n’y changent rien : même les quartiers huppés semblent mort-nés. La ville de demain ressemblera sans doute à celle des Fils de l’Homme de A. Cuáron (2006), où « les camps d’internement côtoient les enseignes de Starbucks8 », où les anciens bâtiments publics se fondent dans une zone de répression indistincte.

Des failles dans la ville

Il y a une lassitude de la ville néolibérale car elle ne marche pas9 : les trains ne circulent plus, les zones commerciales vieillissent, les services publics manquent à leur mission d’égalité. Beaucoup se résignent, d’autres se révoltent. Heureusement, une ville peut toujours être squattée, occupée, reconquise. Des formes d’appropriation alternative de la ville pour indiquer sa présence, personnaliser son quartier, découvrir des endroits insoupçonnés. Donner de la voix pour peser sur l’environnement ; se rappeler aux décideurs, dont la mainmise est fragile.

Les émeutes que Fisher a abondamment analysées sont un révélateur : la ville bouge, elle est vivante, les gens n’ont pas abdiqué et savent faire de la rue autre chose qu’un espace de transit. S’outrer de l’attaque d’un bâtiment public ne tient pas quand celui-ci n’est pas perçu comme tel par lesdits publics. De même, le pillage d’un magasin n’a aucun rapport avec le consumérisme : c’est un défi lancé au zonage de la structure dominante, où les lieux publics servent l’ordre et les lieux privés le plaisir. Il ne s’agit pas tant d’attaquer des symboles que de témoigner de la facticité de cette organisation. Plus conventionnellement, les manifestations constituent des espaces éphémères de concordance d’intérêts par-delà la classe9, du bobo politisé au multi-discriminé.

Les œuvres mettant en avant les marginaux et les révoltes sont autant de moyens de révéler, dans la durée et dans l’émotion, la ville opprimée par-dessus la ville néolibérale. Comme Fisher le dit au sujet de Savage Messiah, il s’agit d’une redécouverte de « la ville comme lieu de dérive et de rêves éveillés, comme un labyrinthe de voies secondaires et d’espaces qui résistent à la gentrification1. » Montrer que l’on peut vivre en citadin sans être occupé à produire, à brasser de l’air ; savourer conversations, promenades et fêtes illégales ; rencontrer des voisins, fuir sans avoir à partir. Les passages, les appartements d’amis et les parcs sont des havres à conquérir en sécessioniste.

Le chaos urbain peut être également moteur de l’inventivité. Songeons par exemple au commentaire de Fisher sur The Fall, groupe mancunien dont la musique étrange nait « des périphériques tortueux et des conurbations claustrophobes7 ». La juxtaposition de motifs urbains, d’architectures et d’individus dans une Manchester sombre et dure a fait naître une forme de fantaisie, de poétique grotesque. Le paysage modèle la musique (le rock‘n’roll serait-il né sans les interminables autoroutes américaines ?), qui en retour révèle une ville autre. À partir de la misère urbaine, une révolte créatrice, une sublimation du mécontentement – une source de motivation à tout changer ?

Utopie possible : la ville sociale

Plus qu’un récit de la dépression urbaine ponctué d’espoir, on peut voir dans l’œuvre de Fisher une contribution active à une urbanité alternative, mettant l’art et le désir en moteurs de la transformation. Dans les années 1970 et depuis lors, le néolibéralisme s’est acharné à combattre tout expérimentation libertaire (comme à Bologne12). Une attaque contre la spatialité même : on ne sait plus où l’on se trouve exactement, on doit faire avec un zonage rigide pensé pour la productivité, une homogénéité anxiogène et une distraction numérique permanente. En réponse, la géographie post-capitaliste, héritée de Gibson-Graham, propose l’émergence des communs, du faire-monde et de nouveaux imaginaires spatiaux. Suivant Fisher, c’est ce troisième élément qui conditionne les deux premiers : sans capacité à formuler un désir post-capitaliste, pas de ville sociale. Les travaux récents de Sutherland et Mould (2023) ont ainsi développé trois axes d’imaginaires spatiaux fisheriens à même d’inspirer la géographie et la pratique collective de la ville.

D’abord, l’hantologie 3D : il s’agit de spatialiser la présence des fantômes hantant les rues, de localiser l’atmosphère endeuillée des futurs non avenus dans des zones de densité affective10. Cette tridimensionnalité de l’hantologie rappelle l’approche des situationnistes11, qui souhaitaient rompre avec l’esthétique de la ville-spectacle, la désorienter en faisant surgir de ses failles des contre-espaces collectifs : sous les pavés, la plage.

Cette formule illustre bien le deuxième axe : la stratigraphie grotesque. Tout lieu est le produit de luttes sociales, culturelles et politiques, comme des couches successives recouvertes d’une enveloppe Photoshop. Là où le néolibéralisme uniformise pour que tout ait l’air comme sur la photo, une telle stratigraphie vient brasser ces couches, exhumer les traumas et brouiller la segmentation des espaces. Il s’agit donc de raviver les communautés préexistantes au lissage esthétique, de réactiver leur solidarité pour dépasser la pratique individuelle de l’alternative.

C’est ce que permet la topologie acid, traduction géographique de l’acid communism qu’a développé Fisher juste avant son décès12, comme mise en relation dynamique des populations adjacentes, dans l’héritage des idéaux contre-culturels des années 70 mêlant conscience de classe, féminisme et psychédélisme. Dans cette topologie, il faut voir « le désir comme une force avec laquelle composer dans la création et le maintien de réseaux politiques10 ». Une interconnexion par le voisinage, où l’utopie devient une expérimentation délurée.

Devant la nécessité sociale et environnementale d’un changement complet de système, la bascule post-capitaliste ne peut être seulement matérielle et locale (coopératives ou circuits courts). Elle doit aussi, et avant tout, être affective, imaginative, créative ; elle passe par les scènes alternatives, la résistance populaire, l’amusement au-delà des règles, mais aussi, comme le souligne Mould, un sens de la lenteur et une entraide spontanée. Il s’agit en quelque sorte d’un prolongement de l’expérience Covid, qui ferait donc office de préfiguration11 : quand la machine s’est arrêtée, il a fallu improviser, redécouvrir son quartier et ses voisins. Quand la ville néolibérale plantera de nouveau, grâce ou contre ses habitants, ceux-ci n’auront d’autre choix que d’être créatifs. Et donc : surmonter la dépression, et voir à la place des fantômes les premières pierres d’une ville sociale.

—

1M. Fisher, Spectres de ma vie. Écrits sur l’hantologie, la dépression et les futurs perdus. Entremonde, 2021.

2L. Grace Ford, Savage Messiah. Verso, 2011.

3M. Fisher, « Les Hunger Games de Londres », in k-punk. Audimat, 2025.

4M. Fisher, « Londres allégée », in k-punk. Audimat, 2025.

5M. Fisher, Désirs postcapitalistes. Audimat, 2022.

6V. Parisi, « The Weird and the Urban. The aesthetic experience of ruins in Italian street art », in Interfaces [Online], 49, 2023

7M. Fisher, Par-delà étrange et familier. Sans soleil, 2024.

8M. Fisher, Le Réalisme Capitaliste. N’y a-t-il aucune alternative ? Entremonde, 2009.

9M. Fisher, « Un Hiver de Mécontentement », in k-punk. Audimat, 2025.

10C. Sutherland, « Mark Fisher and reimagining postcapitalist geographies », in Dialogues in Human Geography, 2023, Vol. 13(1)

11O. Mould, « Situating Mark Fisher’s spatiality? », in Dialogues in Human Geography, 2023, Vol. 13(1)

12M. Fisher, « Acid Communism », in Désirs postcapitalistes. Audimat, 2022.

Répondre à des lieux de londres : marian place, laissez le vide – out_liminal Annuler la réponse.