J’ai abordé dans les trois billets précédents des esthétiques de jeux vidéo qui m’ont marqué en tant qu’enfant et qui continuent à me hanter. Leur disparition des représentations contemporaines a permis d’en révéler la puissance, la complexité et l’impact générationnel. Je propose ici de tirer quelques grandes conclusions de ces analyses, d’en expliciter la démarche et la grille de lecture au service d’une nouvelle conception de notre rapport aux mondes virtuels.

Virtuel et imaginaire

Le paysage virtuel a de sublime sa capacité à reproduire, pour tous et sans aucune variation, un monde suffisamment réaliste pour se laisser duper, et suffisamment fantaisiste pour incarner parfaitement toute idée archétypale de la société. Nous pourrions en dire de même de chaque art visuel, mais le jeu vidéo fournit en plus un moyen d’appropriation (se déplacer et interagir avec le monde proposé) et donc une narration de la conséquence. Suivant le scénario ou en laissant libre cours à sa créativité, la plage paradisiaque, la mégapole sécuritaire ou la friche post-apocalyptique révèlent progressivement causes et effets de la structure agissante. De surcroit, il s’agit toujours d’une narration à deux temps, celle du personnage que l’on incarne puis, avec un infime retard, celle que le joueur vit et traite dans son cerveau.

Deleuze avait très bien saisi en quoi l’utilisation du terme virtuel, au sens philosophique comme relatif au cyberespace, peut être évocateur. Ce mot a pour origine la virtus (force d’âme, puissance) ; virtualis, traduction latine d’un concept aristotélicien, qualifie l’objet en capacité d’être produit. Pour Deleuze, le virtuel n’est ni fictif, ni actuel. Il parle plutôt d’un « lambeau de passé pur1 » : l’objet virtuel désigne une de ses parties comme manquante (puisque non actuelle), mais celle-ci se réfère à une image-souvenir, celle de l’actualisation attendue, qui la précède donc. Le virtuel n’est pas l’opposé du réel ; preuve en est, le paysage virtuel vient frapper notre rétine et génère des secousses au fur et à mesure que l’on s’y immerge (Quéau, 1995). De plus, « étant totalement synthétiques, on peut les programmer à volonté et, partant, ils sont un parfait instrument pour explorer de nouveaux types d’espaces2 ». Modalité nouvelle, artefact complet, mais signal de ce qui est déjà.

Tout visiteur d’un espace de synthèse devrait avoir en tête que cet espace est un déjà-là, une structure d’abord et une structure toujours, que nulle révolution depuis l’intérieur ne saurait aisément détruire ou reconstruire.3

Dominique Noël, dans son analyse du virtuel chez Deleuze et Quéau

Nous pourrions, en ce sens, voir les esthétiques virtuelles comme des représentations bien réelles d’une structure préexistante, explorables autrement que par la pratique conventionnelle de l’espace. On évolue de façon étrange sur un terrain qui est, dans une certaine mesure, familier – une opposition que j’ai mentionnée régulièrement. Étrange, car l’action même, sa figuration se trouve derrière l’écran, suivant des règles peu communes à la physique humaine, mais se révèle bel et bien transformatrice pour l’humain qui la produit. Ainsi, fort de nos habitudes et de nos pulsions, piqué de curiosité, on parvient à déceler, au-delà du fantasque, ces lambeaux de notre société.

L’idéalisation d’un écosystème, idyllique ou infernal mais bien souvent duplice, permet au joueur de pratiquer un espace interdit dans notre monde. Qu’il s’agisse d’accéder à un lieu préservé et sublimé, à des zones fermées au public ou à un avenir post-capitaliste, l’exploration de ces environnements est précieuse pour plusieurs raisons. D’abord, nous voyons des mondes possibles (le contraire du réel pour Deleuze) dans notre réalité ; nous songeons donc à ce qui a fait qu’ils ne sont pas advenus, ou au contraire à ce qui les ferait advenir. Ensuite, bien que souvent limités par des barrières ou un fil narratif, nous pouvons nous y déplacer comme nous ne le ferions jamais en société : chez des inconnus, en cassant tout, en errant ; fonction cathartique, mais aussi formatrice, nous y reviendrons. Enfin, et c’est peut-être le point majeur, nous y voyons souvent un conflit, une tension dans l’espace, bien plus explicitement que dans la vie. La caricature éthique et esthétique, qu’exige un jeu vidéo pour être autonome, offre une grille de lecture des propres tensions qui font notre monde.

où chacun offre une ambiance, un point de vue, une morale

En diffusant des images qui concrétisent une certaine idée de la société, de la morale et des forces structurantes, l’industrie du jeu vidéo contribue à alimenter l’imaginaire social. Sans doute pas au sens où l’entend Castoriadis, c’est-à-dire comme système symbolique instituant la société, mais dans une acception plus large, morceaux de métarécits et de valeurs qui irriguent des esprits sans lien apparent. Les paysages les plus dissonants, surtout ceux devenus caducs (à l’instar des exemples traités), perdent leur virtualité matérielle pour se transformer en souvenirs, en mondes fantasmés et en leçons de vie. Mais comme lambeau, l’esthétique virtuelle est déjà une production à partir de passé, la rumination perturbée d’un vécu mort dans l’œuf. On peut apparenter cette qualification au rêve (« une re-territorialisation perverse4 »), qui fabrique une réalité virtuelle sur la base d’éléments vécus, imaginés, refoulés, symboliques. Se rappeler d’un espace virtuel désuet, mais qui, durant l’enfance, avait été source de sensations fortes, n’est pas très différent de se souvenir d’un vieux rêve récurrent – double-répétition d’un passé ontologiquement trouble.

Habiter le rêve, habiter la marge

Cette capacité du jeu vidéo à marquer, à nourrir un imaginaire sous une forme similaire à celle du rêve (qu’il soit doux ou effrayant), est digne d’intérêt à deux égards. En premier lieu, jeu vidéo et rêve instillent un doute, même factice ou fugace : tout cela s’est-il bien passé ? Endosser les habits d’un héros en charge de sauver un écosystème, un peuple ou sa propre existence menacée laisse toujours une trace. S’immerger dans un monde éditorialisé, où l’on reconnait notre réalité grimée pour servir une histoire définie, c’est aussi devoir en sortir avec regret une fois la morale accomplie et les possibilités de fuite épuisées. Le virtuel ne peut, ici, devenir l’actuel – du moins pas encore.

Deuxièmement, et là est le sujet du blog après tout : monde virtuel et rêve humain relèvent tous deux de la marge, où la limite se trouble. Les espaces qu’ils ouvrent sont invitants (on nous demande de les explorer, de les résoudre) autant que prohibés (je ne peux y vivre ni faire à ma guise). Des espaces qui enseignent dans leur apparence et dans leur pratique (le gameplay) l’acceptation ou le défi de la limite. Là encore, pour les esthétiques que j’ai qualifiées de perdues, c’est double peine. Non seulement l’enfant que j’étais ne pouvait que côtoyer ces mondes, séparés par l’écran qui pourtant les révélait, mais l’âge et l’oubli faisant, une distance plus grande encore allait se creuser. Avec elle, un trouble de la perception : dans mon souvenir, tel jeu était plus lumineux, plus léger, plus réaliste. Le retour à l’objet du fantasme, avec un œil désormais adulte, accentue la marginalité de ces espaces. Recoins précieux abandonnés, maintenant moins contrôlés : personne ne regarde. Voyons comment marginalité et liminalité se déploient dans chacune des esthétiques abordées.

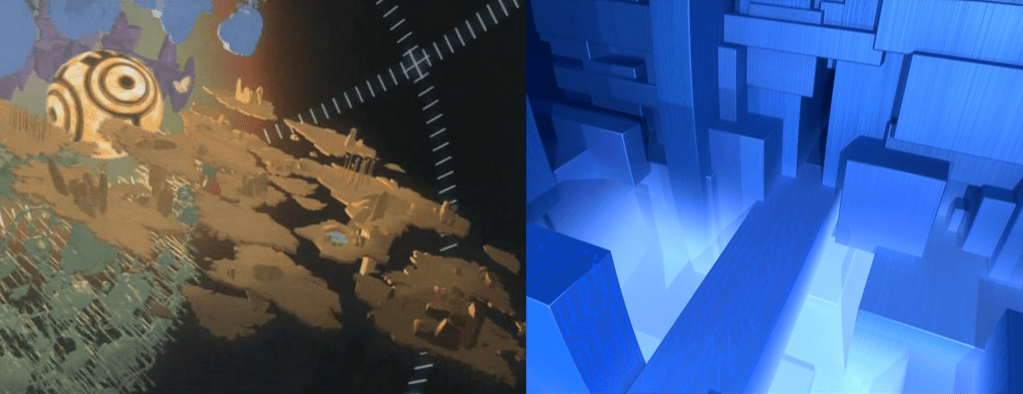

Sur la plage paradisiaque, on constate immédiatement que quelque chose cloche. Carte postale trop parfaite, on est amené ou on veut de soi-même voir l’envers du décor. On est à l’autre bout du monde, mais ce bout lui-même est fait de bordures et de replis (où se cachent monstres et objets). On explore le paradis dans son bocal, on se désole d’être arrivé au bord de la map ou de n’avoir rien trouvé de plus. Parfois, on trouve ce qui gâte le sentiment de sérénité, un mal caché, une pollution, une machinerie peu glorieuse. On révèle la marge de la marge, la limite grise d’un ailleurs trop parfait.

Dans la ville DORFic, on opère dans la même direction mais avec plus de radicalité : on parcourt tout, on traverse les murs, on outrepasse. Le zonage officiel ne résiste pas à la course-poursuite. Alors on décèle des marges moins surveillées et, à force de les parcourir, on constate une uniformité anxiogène : on est bloqué dans le sas, dans le seuil. Mais quand tout devient marge, tout peut se vivre en marginal. Le moindre espace échappant au contrôle quotidien devient une terre d’exil.

C’est ce qu’extrapole la soft apocalypse. Le monde est déjà une friche, où tout est à refaire. L’open world a su limiter la limite : par exemple, dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), incarnation fantastique du soft apocalyspe, où l’on doit fabriquer, avec une grande liberté, nos propres moyens d’exploration. L’avenir ? Un espace où l’on fait avec la beauté naturelle et la ruine technologique. Une fois le seuil civilisationnel franchi, un monde débarrassé de tous les écrans, de toutes les barrières symboliques, émerge. Peut-être faut-il, pour y croire, accéder d’abord au royaume d’Hyrule, si farfelu vis-à-vis de notre morne Terre et pourtant producteur d’autonomie.

On en revient au baroque du rêve, qui sous des traits surréels renseigne le réel. Comme le rêve, l’exploration des marges du jeu vidéo donne des idées, souligne nos craintes et nos pulsions, donne un avant-goût de liberté et de subversion. Sans la marginalité, qui est la vie dans le seuil, vie sur le fil du miroir (the mirror’s edge), pas d’alternative envisageable. Sans la liminalité, pas de rituel, pas de passage à l’âge adulte. Une école politique, s’il en est.

Des possibilités politiques permises

Alors quels sont ces enseignements politiques que l’on peut tirer de l’exploration des esthétiques virtuelles et de son analyse à froid ?

1/ Entretenir l’utopie

Vivre dans le sas, c’est tenter de le franchir malgré les contraintes. On cherche la porte, le trou de souris conduisant à un espace inédit. Cette expérience dans le jeu est aussi une expérience contre lui. N’y a-t-il rien qui puisse faire sortir le lieu rêvé de l’écran, ou qui garantisse au contraire que le scénario catastrophe reste bien contenu derrière lui ? Ni openworld, ni réalité virtuelle ne sauront se substituer au vrai monde. Mais la fable portée par le jeu, ces images qui la figurent, nous les avons vécues. La possibilité de les faire sortir de l’écran subsiste. On ne compte plus les témoignages en ligne de rêveurs, qui voudraient terriblement que tel lieu virtuel existe pour de vrai. Ils savent s’attacher à la beauté même quand le scénario associé est cruel : ils savent que sans utopie, notre monde pourrait bien avoir le malheur et la laideur. Où est le futur dans ma ville ? Nous n’en avons que le pire. Aussi les esthétiques vidéoludiques offrent-elles des environnements désirables, que nous pourrions dépouiller de ce que le jeu vidéo avait mis d’instable – en en tirant les leçons.

2/ Favoriser la production d’imaginaires

Beaucoup, durant l’enfance, ont voulu non plus être seulement joueurs, mais concepteurs. La diffusion massive d’outils de création l’a rendu possible. Les esthétiques Internet ne seraient sans doute pas nées sans la créativité et la propreté du jeu vidéo. Par leur biais, on veut étendre des espaces pensés comme perdus : à partir de rien, tout lieu est désormais représentable. Les jeux vidéo des années 1990 et 2000 faisaient avec des outils précaires, et devaient donc traduire efficacement le calme ou la menace pour déclencher des sensations marquantes ; ils nous ont offert des espaces extrêmes, où l’on faisait fi du détail pour se laisser porter par une essence de l’endroit (l’image-souvenir deleuzienne, en un sens). Avec l’IA, chaque internaute peut maintenant créer son monde fantasmé, au sens du désir et au sens du fantôme qui hante, et le diffuser à des scrollers qui se laissent surprendre sans forcément les chercher. De surcroît, nombre de ces esthétiques, comme le Frutiger Aero et le DORFic déjà évoqués, se voient actualisées, permettant aussi bien de suivre l’histoire et la mort de codes familiers prometteurs que de raviver la flamme, insoupçonnée alors, à leur égard. Le retour à l’objet n’est pas seulement œuvre de nostalgie : avec cette refabrication en décalage temporel, le voyage dans le monde virtuel perdu offre une splendide alternative, bien qu’amère, alors que le monde entier est devenu accessible par avion ou en street view.

3/ Outiller pour résister

Nettoyer une plage, fuir la surveillance, bricoler à partir de peu, c’est un travail éducatif. On apprend, dans les jeux que j’ai cités mais dans tant d’autres aussi, à être attaché à la beauté d’un environnement et en déceler simultanément les pièges. Cela nous prépare à l’avenir. Apprécier la nature, entretenir le goût de la protéger, mais aussi se contenter de peu, d’une ferme, d’un lopin autosuffisant via le cozy gaming solarpunk. Se méfier de l’apparence grandiose et proprette, comme dans Mirror’s Edge – ne pas se laisser berner par la promesse mercantilo-politique de perfection urbaine et rester vigilant aux dérives liberticides. Ou encore, s’approprier l’espace libre, réclamer les friches, refuser la division spatiale symbolique, se ménager une tanière. Il ne s’agit pas de devenir un débrouillard résilient, mais de se tester : les trois esthétiques étudiées sont des cas pratiques, où l’on révise, où l’on évalue sa capacité, son envie, son confort. Une boite à outils, un bac à sable (sandbox, le gameplay hors narration), avec un avantage de taille : on y retourne à sa guise, ni le perso ni le monde ne peuvent disparaître.

Vers une « archéologie des métavers »

En effet, on peut rejouer quand on le souhaite à un jeu vidéo, même ancien. Tout n’est pas perdu, donc. D’autant plus qu’en retournant dans un monde virtuel oublié, on peut le redécouvrir avec un œil neuf, mûr du changement sociétal qui est advenu depuis – et les choses vont vite. Qui a déjà rouvert une vieille session des Sims ? On peut aussi remanier ces mondes, à l’image du seapunk qui a rafistolé des espaces « abandonnés », ceux d’une 3D désuète resurgie d’entre les morts. Révélant là une beauté de l’abandon comme la ruine romantique que j’évoquais dans la troisième étude.

Mais allons plus loin sur ce point. Toujours dans la logique qu’un monde virtuel est composé de ce qu’il représente mais aussi des modalités par lequel on le parcourt, la ruine numérique apparait là où plus personne n’explore. Ce qui était autrefois vibrant cède au périssement, à l’oubli, à l’adultat et au progrès technique. Si l’on peut revenir avec délice et surprise à ces villages d’enfance, sans le succès de leur époque ils restent végétatifs. En cela, Hortense Boulais-Ifrene propose une « archéologie des métavers ». Dans le prolongement direct de l’archéologie des médias développée par Huhtamo et Parikka, la doctorante prend pour objet d’étude les mondes virtuels persistants, connectés en direct, qui ont été abandonnés. L’objet type ? Second Life, jeu sans narration, pionnier du métavers moderne, et déserté après son heure de gloire, victime des réseaux sociaux et autres MMO (jeux en ligne multi-joueurs). L’utopie d’un monde bis aura fait long feu, que Mark Zuckerberg le veuille ou non.

Nous pourrions prolonger cette approche aux jeux hors ligne. Que deviennent ces mondes que l’on ouvrait et fermait avec un bouton ? Que représentent les disques et cartouches, tout à fait matériels, quand on les retrouve dans un carton par hasard ? Dans son dernier essai Foreverism, Grafton Tanner aborde notre rapport à la périssabilité, à la croyance que le cloud archive tout, pour de bon, à l’inverse des supports d’enregistrement physiques. Pourtant ceux-ci sont des reliques, palpables, résistantes aux bugs des serveurs. Certes, les émulateurs ont rendu futile le recours au médium historique du jeu rétro ; ils offrent un retour facile au monde chéri, mais effacent aussi la qualité d’artefact, d’objet physique de fuite dans l’ailleurs. Aussi les paysages de nos jeux vidéo fétiches sont-ils devenus doublement virtuels. On les recroise, par inadvertance, dans le flux des reels si l’algorithme en a décidé ; pour le reste, on doit se faire archéologue, fouiller dans la poussière, trouver un lambeau, en chercher le sens, avec des yeux irrémédiablement… actuels.

—

1G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968

2P. Quéau, « Le Virtuel : un état du réel », in Virtualité et réalité dans les sciences, Paris, Frontières, 1995

3D. Noël, « Le virtuel selon Deleuze », in Intellectica n°45, Paris, 2007/1

4G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972

Laisser un commentaire