article 3/3 de la série « Les esthétiques perdues des jeux-vidéos »

Dans l’article précédent, je mentionnais l’évolution des représentations communes de la ville de demain, du rêve éco-futuriste au réalisme sécuritaire. Des environnements urbains parfaitement maitrisés, en ce que la map de jeu vidéo, exempte de spontanéité et d’usure, réalise le projet immobilier-politique toujours tel que décidé. Pensons désormais à la ville échappant à tout contrôle : une ville qui n’est que marge, terrain vague ouvert aux vents naturels et à la contingence. Une des propositions les plus crédibles en ce domaine nous est faite par The Last of Us (2013-).

Dans cette franchise, une pandémie provoquée par un champignon dévaste l’humanité. Vingt ans après le début de la propagation, les villes sont abandonnées, la nature a repris ses droits. Ce trope très fréquent (« reclaimed by nature ») nous offre des images connues : lierre enserrant des tours de béton, ruines industrielles, mobilier disséminé. L’effondrement est survenu, la nature (qui reste à définir) réaffirme sa puissance, d’abord car la contagion menace encore, ensuite car les infrastructures cèdent. Un paysage résultant d’un double combat, presque déjà perdu.

Là où les deux esthétiques précédentes (plage paradisiaque et mégapole immaculée) cantonnaient le naturel à une position réglée d’avance, la proposition post-apocalyptique révèle une mutation de l’espace. On ne se bat pas que pour sa survie ou contre un méchant, on est partie prenante d’un affrontement structurel, fatal au sens du destin qui s’abat. Bien entendu, il n’y a de destin qui sache résister à une lecture politique. Et si la splendeur de façade de la ville rutilante pouvait laisser aussi rêveur qu’inquiet, le chaos paysager d’après la catastrophe fait rarement de demi-mesure. La post-éco-apocalypse est dépeinte en tableau sombre, littéralement : brouillard, ciels gris, carcasses rouillées et jungle menaçante, absence d’éclairage. Une obscurité dramatique, très américaine, qui diabolise la disparition des structures d’autorité et, souvent, l’hybris humaine.

Il existe néanmoins des représentations plus lumineuses, presque harmonieuses d’un monde affranchi du capitalisme. Humains et animaux coexistent également ; les pouvoirs étatiques ont cédé la place à une forme d’autogestion ; un calme libérateur, même éphémère, peut survenir. Ne nous y trompons pas : cette soft apocalypse (nom conventionnel de cette esthétique) dessine bien un monde ravagé. Mais ce que ces représentations recèlent de désirable n’est-il seulement atteignable qu’après le drame et la défaite ?

Après la pluie de missiles, le beau temps

Le jeu vidéo post-apocalyptique est un grand classique. Du pionnier Wasteland (1988) à Fallout (1997-), série structurante du genre, jusqu’à plus récemment l’univers Horizon (2017-), mondes post-guerre, invasion ou catastrophe biologique se sont succédé dans les esprits des différentes générations. À mon sens, le pionnier de la soft apocalypse est un de mes jeux favoris à l’époque : Enslaved : Odyssey to the West (2010). Co-écrit par Alex Garland (28 jours plus tard, Annihilation, Sunshine), le RPG nous embarque dans un monde certes dangereux, mais également lumineux, luxuriant, parfois idyllique.

Dans Enslaved, c’est bien de notre monde dont il est question : on y voit New York détruite et des éléments architecturaux familiers. Certes, des codes steampunk et wuxia (heroic fantasy traditionnelle chinoise) sont allégrement mobilisés pour un rendu poétique empreint de tribalité, mais la proposition ici faite est celle d’un futur possible, où la violence de la guerre (du capitalisme) a conduit à une renaturation forcée. Je distingue le réalisme post-apocalyptique d’autres jeux prenant place dans des espaces fantastiques ou non clairement terriens. Il va de soi que le réalisme exige une part de violence et donc de noirceur, mais ce qui est intéressant dans Enslaved est que la prise de pouvoir par les robots coexiste avec une forme d’écologie DIY. Il s’agit moins de rendre magique un futur chaotique que de montrer la part d’enchantement à faire émerger, malgré tout, des cendres.

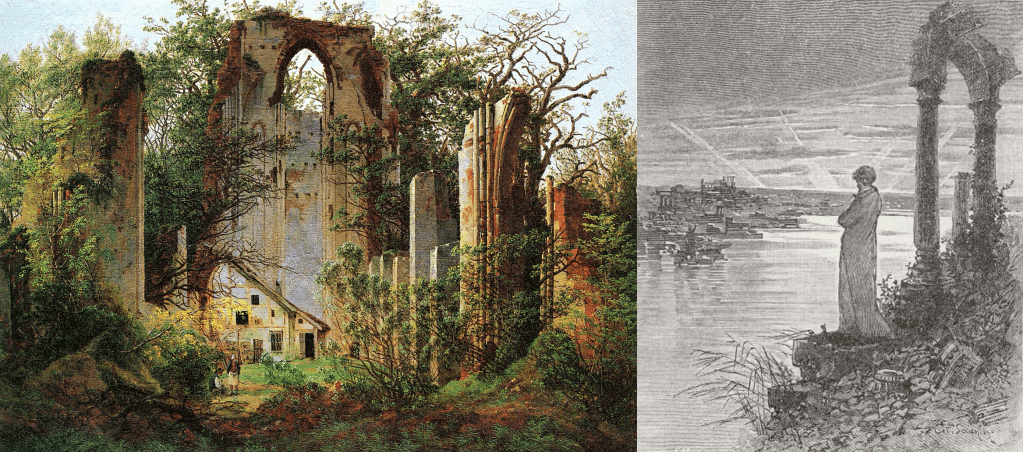

Depuis ce jeu, la post-apocalypse sombre coexiste avec sa variante verdoyante et ensoleillée. Mais cette dernière existait bien avant, en littérature comme dans le cinéma. Elle mobilise un motif romantique fameux, la ruine découverte sous les plantes, idéalisation d’un sublime post-déclin, post-hybris. C’est Robert Ginsberg (2004) qui en parle le mieux :

La ruine nous apprend que le passé nous a glissé entre les doigts. Nous en possédons une ombre, une image brisée, des fragments. Le passage du temps a laissé sa lourde empreinte sur la ruine. On peut en tirer une leçon, à savoir que nous-mêmes sommes sujets à la ruine : le rappel que toutes les choses ont une fin rend notre présent solennel.1

Si l’on suit Alain Musset (2019), la représentation très romaine des futures ruines de nos villes (post-)industrielles date d’il y a plus d’un siècle, chez des auteurs comme Alfred Franklin (dès 1875) et Camille Flammarion, qui imaginent Paris post-effondrement comme un « fantôme de pierre2 » au milieu de la jungle.

Gravure issue de La Fin du Monde, Camille Flammarion, édition originale de 1894

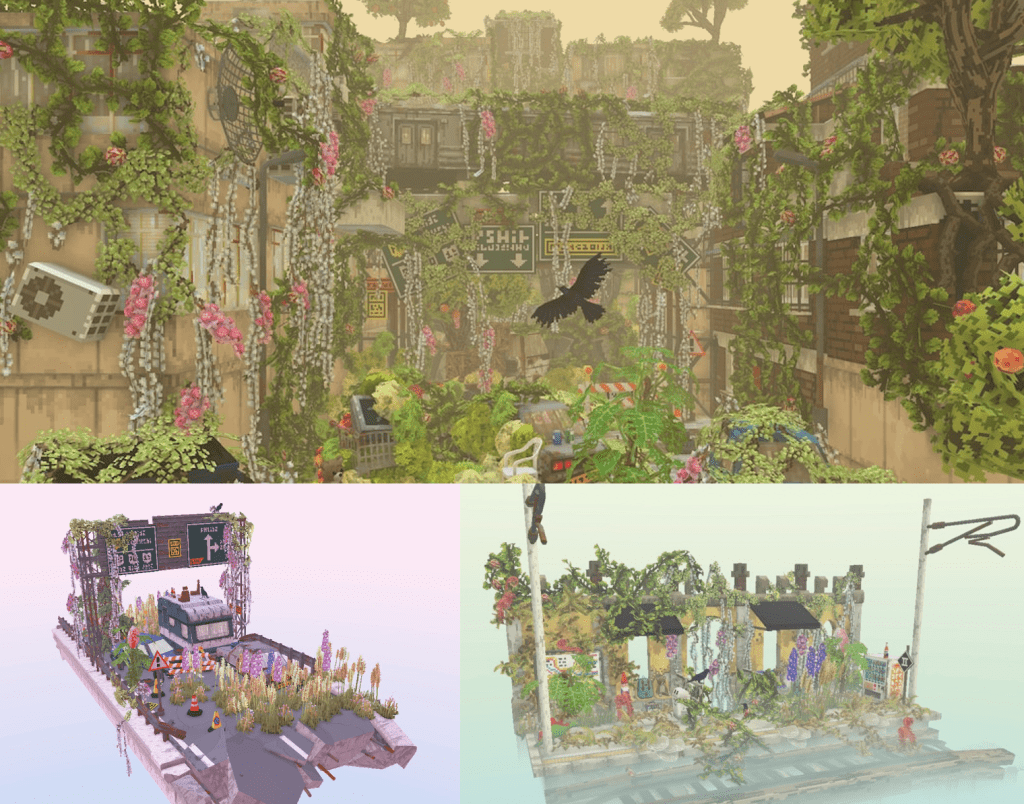

Le péril atomique, puis toxique, climatique et technologique, et l’urbanisation standardisée, faite de bâtiments de béton substituables (sans valeur monumentale), ont malmené cette esthétique de la douceur triste, et les représentations de la post-apocalypse se sont rapidement assombries et dévégétalisées. Ressort de frisson, s’il en est. Nous restons toutefois sensibles aux possibles d’un calme après la tempête, et même si Enslaved reste un jeu de survie et de combat, l’impression (dans la rétine) qui persiste est celle d’un monde débarrassé du capitalisme et, donc, réenchantable. Il ne faudrait pas pour autant se laisser duper par un néoromantisme de l’abandon. Pensons par exemple à Cloud Gardens (2020), un jeu sans combat, où l’on ne fait que reproduire des dioramas soft-apocalyptic idéaux. Un futur calme, pas encore advenu, mais déjà dans le formol.

Connaître l’adversaire et s’en défaire

Mobiliser l’apocalypse pour proposer une alternative écologique à notre planète semble relever de l’excès de moyens. On ne peut s’empêcher ici de penser à la phrase fétiche que Mark Fisher emprunte à Frederic Jameson : « il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. » Pour les jeux post-apo, la première entraîne la seconde dans sa caricature : pas de marché, c’est certes davantage de nature mais au prix d’une survie incertaine. Aussi l’émergence de la soft apocalypse doit nous interroger sur le sens politique de cette idéalisation : le soleil et la verdure sont-ils des leurres, un vernis mis sur la sempiternelle morale survivaliste et héroïque ?

Dans un scénario post-apocalyptique, le mal a déjà été commis. Le capitalisme guerrier a agi, il s’est effondré sur lui-même sans contestation préalable, alors on ne peut se rebeller que contre le prochain ennemi. C’est advenu, c’est la faute à pas de chance. On apprend donc, dans ces romans d’apprentissage interactifs, la résilience : accepter la catastrophe et se contenter de survivre, un fond de pensée qui relève progressivement de l’évidence alors que l’ultralibéralisme semble gagner sa bataille contre la transition climatique. Les paysages soft-apocalyptic, comme le revival d’un brutalisme végétalisé (auquel je cède volontiers), veulent nous raconter une histoire fataliste, où la beauté surgit du désastre déjà réalisé par un urbanisme inhumain, ou inévitablement à venir.

C’est en ce sens que je place cette esthétique comme « perdue ». Apparue dans le jeu vidéo à la même époque que le film catastrophe pro-nature Phénomènes de M.N. Shyamalan (2008), où les plantes poussent l’humanité au suicide, la possibilité du récit d’alternative s’est aussitôt évanouie. J’attendais, enfant, que l’on me montre encore et encore, après le choc du krach boursier, des futurs à valeur d’alerte, de quoi amplifier la prise de conscience écologique afin que la ville renaturée soit une décision populaire et non la conséquence du pire. C’est donc bien une question d’adversaire : dans le jeu soft-apocalyptic, nous battons-nous seulement contre des ennemis fantaisistes ou, en forgeant une morale par le biais de la manette, une structure de domination et ses récits débilitants ?

La franchise Horizon, en mélangeant comme Enslaved robots tueurs et retour au primitif, n’a pas su se départir de l’écueil survivaliste. Mais dans Enslaved, on découvre progressivement qu’une structure asservit encore les humains, des esclaves rémunérés en souvenirs d’une ère révolue plus heureuse. L’entité, Pyramide, tente de convaincre les héros du bien-fondé de la démarche, mais se voit détruite, conduisant à la libération des aliénés. Il serait difficile de résister à une lecture anticapitaliste : même quand la nature a repris ses droits sur l’espace physique, une force de domination plonge encore l’espace social dans un abêtissement passéiste. Combattre cette force, c’est redonner au peuple l’occasion de faire surgir un nouveau modèle sur les ruines causées, et maintenues comme telles, par la même logique capitaliste. Le jeu se plaçant 150 ans après sa sortie, et non pas un millier d’années comme Horizon, la leçon est d’autant plus pertinente.

L’hypothèse politique du cosy gaming solarpunk

Il convient donc de rester à l’affut. Les codes esthétiques séduisants d’une société renaturée peuvent masquer une forme de résignation à l’effondrement avant d’envisager une société alternative. Enslaved a su désigner un adversaire structurel au-delà du conflit à mains nues, que peu de jeux récents suggèrent. Mais ce qui me parait le plus intéressant dans l’évolution de l’esthétique vidéoludique écologique, c’est l’apparition de codes solarpunk dans des jeux qui ont précisément écarté le combat du gameplay.

Quand je mentionne le solarpunk, il ne faut pas imaginer ces vues léchées d’une ville luxueuse où quelques arbres et tramways ont été ajoutés. Le monde solarpunk est bien débarrassé du marché et de son organisation sociale. Ce n’est pas un optimisme béat, mais au contraire une alternative révoltée, produite par le peuple dissident. Les causes du mal ont été traitées en amont. En ce sens, ce qui donne à voir le solarpunk, c’est le résultat, le possible tel qu’obtenable après le conflit : la victoire d’utopistes si engagés que le monde d’avant n’est plus qu’un vilain souvenir. On sait par l’évidence de la comparaison que ce modèle est plus viable, on identifie donc l’ennemi en creux. On le défie en osant représenter le bonheur après sa défaite.

Cette année, toute la presse s’est éprise du mouvement, de BFMTV à France Culture. C’est plutôt d’un article d’Usbek & Rica dont nous allons discuter. Dans celui-ci, d’un an avant l’intérêt des grands médias, le solarpunk est bien présenté comme dénonçant l’exploitation, le capitalisme et le colonialisme, au profit d’une entraide éradiquant toute anxiété. L’association avec le cosy gaming (jeux relaxants sans combat) est toute naturelle : promoteurs de slow life, tant que dans le gameplay (accepter la patience sans surstimulation) que dans le monde représenté, ces jeux dépaysent sans forcément dépolitiser. Ainsi, calmement, on traite d’inégalités de santé dans Fall of Porcupine (2023), corruption avec Turnip Boy (2021) ou encore néo-ruralité pour Stardew Valley (2016). Certains jeux évoquent, dans une expression solarpunk explicite, la catastrophe environnementale en train d’arriver, à l’instar de Terra Nil (2023) dans lequel on doit restaurer l’écosystème d’une terre rendue stérile.

Néanmoins, rares sont ceux qui situent l’action explicitement sur dans le vrai monde. Souvent, c’est même l’inverse. En témoigne la franchise Animal Crossing, monde idyllique d’animaux anthropomorphes où l’on joue façon sandbox – sans narration linéaire, où le joueur doit créer par lui-même (un modèle politique d’autonomie, au sens porté par Castoriadis). Soulignons que la popularité du jeu a explosé durant le confinement. Un comble : la mondialisation nous a enfermé, elle a failli à sa promesse de liberté, alors une échappée dans un monde sans capitalisme, affirmant la douceur du local, devient un possible nécessaire. Si le jeu se déroulait sur une Terre réaliste, l’anxiété reviendrait. Émerge donc un dilemme : faut-il préférer une fable écologique, inspirante mais sans identification, ou un retour du soft apocalypse qui, ancré dans le réel, impose encore de devoir passer par la catastrophe avant de refaire société ?

On comprend toute la difficulté à représenter, avec les moyens mais aussi les préjugés du gaming d’aujourd’hui, un possible écologique. Le Château dans le Ciel avait presque réussi. En 1986, le film de Miyazaki fait office de pionnier, en mêlant environnementalisme, industrie guerrière et progrès humain. Voici la représentation d’un futur alternatif, où le capitalisme balbutiant n’a pas versé dans un extractivisme inhumain, et pourtant fort de technologies bien plus efficientes, sans atteinte à la nature. Quelques années plus tard, la série manga Escale à Yokohama (1994-2006) développe une esthétique similaire, mais avec des différences notables : l’histoire se déroule dans notre monde réaliste, après une catastrophe inconnue, sans violence. Il y a sans doute de la poésie de l’illustration japonaise dans le cosy gaming solarpunk qui relaxe tant les occidentaux.

La soft apocalypse n’est pas devenue la norme, en témoignent la nouvelle franchise austère Frostpunk comme les récents opus de S.T.A.L.K.E.R et Dying Light. Un fossé entre violence et calme s’est-il creusé, parallèle à l’hésitation sociétale entre lutte et déni ? Je préfère voir dans la prolifération des esthétiques solarpunk non-apocalyptiques, quelle que soit la narration adoptée, la normalisation d’un désirable. Si les jeux vidéo peuvent apprendre l’autonomie et la rébellion, leur contribution s’étend à la concrétisation d’imaginaires durables. Pour ma part, depuis Enslaved, je sais apprécier l’abandon d’une usine polluante et me méfier des vendeurs de passé. Et parfois, en enviant le calme virtuel d’un village autogéré, ma motivation politique se renforce.

—

1Robert Ginsberg, The Aesthetics of Ruins, Amsterdam & New York, Rodopi, 2004

2Alain Musset, « Esthétique des ruines du futur », Terrain [En ligne], 71 | 2019. https://doi.org/10.4000/terrain.18252

Répondre à notes sur l’anticapitalisme imaginaire – out_liminal Annuler la réponse.