Pour une semaine de vacances dans le Sud, j’avais emporté, sans songer à une quelconque correspondance, deux livres que je voulais lire depuis longtemps. Le premier, un essai traitant de mon sujet fétiche : Nostalgia. History of a Dangerous Emotion d’Agnes Arnold-Foster. Le second, un roman expérimental et poétique : Hylé, de Raoul Hausmann, chef d’œuvre dada décrivant l’exil de l’artiste à Ibiza sous forme d’un récit halluciné. Hausmann fut de ces individus contraints de quitter leur terre à l’orée de la Seconde Guerre Mondiale : migrants, dirions-nous aujourd’hui, qui selon Arnold-Foster ont involontairement contribué à une meilleure compréhension du sentiment nostalgique. Des penseurs de tout type se sont penchés sur les témoignages de ces déracinés, sur ces descriptions d’une inadaptation encore alors perçue comme une maladie rare. Le lien entre mes lectures était fait. Comment entendre la parole de l’exilé quand elle devient plus structurelle ? Comment juger son sentiment sans mésuser de termes dont le sens courant biaiserait, en sa défaveur, sa spécificité ? Enfin, en touchant là à un questionnement plus personnel, comment raconter la dilution d’une identité dans un espace sensiblement autre ? et donc comprendre l’espace autant que la victime.

Hylé II (partie dédiée à cet exode) nous offre un pendant sensible à ces questions sociales. Il ne s’agit pas d’un récit poignant du regret, ni même du manque. La perte narrée n’est pas tant celle d’un pays, ou d’une vie antérieure, que celle des repères dans le présent. Certes, les surréalistes et apparentés ont fait de la déconstruction un pilier de leur démarche, elle n’est donc pas le marqueur de l’écriture nostalgique. Toutefois, Hausmann fait ici le choix de ne pas seulement brouiller la langue, mais aussi les voix, les points de vue, le statut du narrateur vis-à-vis de ses personnages (le héros, Gal, étant l’alter ego de l’auteur), et plus globalement celui de chaque élément du tableau : les personnages deviennent paysages, et inversement. Les descriptions, faussement chaotiques, empreintes d’une psychologie à deux temps (l’écriture ayant débuté à Ibiza avant d’être reprise à froid, sur trente ans) ne portent ni sur l’île réelle, ni sur l’île ressentie par l’auteur-héros, mais sur une île mythifiée (au sens propre, traitée par et comme les mythes antiques). Une île-mythe qui ne reste jamais en toile de fond, qui surgit en moteur de l’histoire. Le roman avance par digressions, anecdotes et parenthèses philosophiques, déployant un motif à partir d’un lieu et d’une époque, plutôt qu’un témoignage en un lieu, en une époque.

La pratique sensible du lieu d’exil

On serait tenté de résumer l’œuvre comme « une hallucination au sujet d’Ibiza ». Il est vrai que l’action proprement dite, entre ennui quotidien et rupture amoureuse, reste d’une banalité d’autant plus frappante qu’en contraste avec le surréel du pays raconté. Pourtant, ici, le sujet importe peu : c’est la déformation perçue et retranscrite de l’espace-île, celle vécue par l’auteur à l’époque des faits et reconstruite dans l’exercice d’écriture, qui fait la valeur du livre. Le statut du lieu est immédiatement questionné, pour ne pas dire explosé. Le trajet d’arrivée, relaté à la manière du délire fiévreux, confuse dès les premières pages et confirme la pertinence du sous-titre, état de rêve [en Espagne].

« Bateau-ballot charrié en charge de vent contré, saille-plonge à travers, lente montée des eaux noires, poisson d’acier qui s’engloutit en cavernes d’eau (…) Bleu de minuit, vapeur « Ciudad de Mahon » tangue vers le sud, direction la isla blanca »

À l’arrivée, Ibiza se présente comme un empilement de morceaux de lieux, incapables de former un espace cohérent. Les trajets s’y font par détours, boucles et débordements, errances multidimensionnelles. Chaque village, chaque maison est empreinte du sentiment omineux si bien délimité par Mark Fisher : il semble y avoir une force agissante là où l’inorganique devrait régner, le destin funeste des vieilles pierres s’anime au passage du narrateur, l’histoire centenaire cède la place à une éternité mortifère, qui jure avec le monde « réel » qu’est le continent. Enfin, comme toute bonne histoire omineuse, il y a répétition. Les redites relaient la perte de repères, tant temporels que spatiaux (déjà-dit, déjà-vu), de l’exilé, et forcent le lecteur lui-même à abandonner la linéarité conventionnelle, à douter du sens du récit, comme expérience par procuration du statut erratique de l’exilé.

Si l’île mythifiée ne paraît pas être une partie de notre espace commun, ce n’est pas seulement par exercice de style. Pour Hausmann, Ibiza n’est pas une nouvelle patrie : l’installation est vécue comme provisoire, transitoire (il la quittera au bout de trois ans). La campagne ibezenca révèle aux yeux de l’exilé tout ce qu’elle n’est pas : il faut donc la remplir, exagérer le rien pour que surgisse quelque chose. Les monologues intérieurs d’Ara, la seconde compagne de Gal, envahissent les saynètes de la vie quotidienne. Celle-ci remplit le lieu désolé d’un amant, de rêveries, de projets de fuite : elle regrette autant son départ de Berlin que la possibilité qu’elle avait de rejoindre un autre homme à Londres ; double nostalgie de ce qui est, d’une part, perdu et irrécupérable, et de l’autre, pas encore connu mais d’office empêché. Son futur promis n’est pas advenu, alors, à ses yeux, le lieu de l’exil pourrait être n’importe quelle île ou ville qu’il en serait toujours, fatalement, un non-lieu. Elle parvient finalement à partir, exil dans l’exil : Ibiza n’était qu’une étape du trajet, une partie du mouvement – tout, sauf son espace.

« À Casa Estrella, Gal retrouve Ara qui est arrivée depuis un moment, plongée dans sa rêverie d’Angleterre. Elle fait ça pour se donner une contenance. Mais devant Gal, on parle d’autre chose, chiffons avec la femme, boutique avec l’homme. Gal ne tiendra pas longtemps dans cette sombre tanière de l’émigration – c’est une vraie maison hantée. »

En ce sens, l’exilé ne rejoint pas un autre lieu, il est propulsé dans un lieu autre, défini par ce qu’il n’est pas (le foyer) et par son incapacité à faire substitut ; un espace de hantise, que l’on ne peut croire comme pérenne. Le statut de l’étranger est une étrangeté dans la normalité locale, ou bien une aigre normalité dans l’étrangeté qui sert désormais de quotidien. Aussi les autres, les locaux, sont-ils renvoyés à une partie du décor : ils répètent les mœurs et traditions illustres, amusent ou déconcertent les nouveaux venus, même sans hostilité. En retour, ces derniers ne sont pas à leur place, sans pour autant prendre la place de qui que ce soit d’autre. La familiarisation n’est pas une éventualité, d’où le choix de mêler quatre langues dans le texte.

C’est ici qu’Arnold-Foster nous éclaire. Jugée puérile, débilitante ou réactionnaire, la nostalgie des exilés devenait au milieu du XXe siècle, non plus une maladie ou un mal romantique, mais une tare, un mal politique. L’ère de la mondialisation devait appeler au déracinement, le progrès ne pouvait s’accommoder des sensibilités désuètes de ceux qui regrettent le pays natal. Dans cette logique, l’expatrié heureux est un homme affranchi, tandis que le nostalgique se pense comme attaché, à sa terre ou sa mère. Ce que décrit Hausmann est non seulement un rappel de la condition de l’immigré, une cassure liée au départ qui ne se colmate pas à l’arrivée, mais aussi une polyphonie de l’inadéquation. Quand l’exilé arrive en terre inconnue, malgré les rudiments de langue et l’argent de côté, il ne peut reconnaître une potentielle nouvelle demeure. Au contraire, la disparition de celle qu’il a connue déteint sur l’espace du refuge. La distinction classique entre locaux et immigrés laisse place à une indistinction plus profonde, entre les lieux (au global) et les individus (au global). Détaché, l’exilé ne pourra plus s’attacher où que ce soit : il n’a plus prise.

Dans la frontière

La proposition d’Hylé est donc un questionnement sur l’idée de frontière : qu’est-ce qui fait que franchir la frontière séparant le chez-soi de l’ailleurs implique davantage que le simple passage d’un lieu à un autre ? C’est un binôme latin qui peut nous éclairer (et qui nous sera précieux pour de prochains articles).

À l’inverse de la ripa (rive), frontière naturelle marquée par un fleuve ou une crête, le limes (sentier, sillon) désignait la frontière artificielle. Au temps des conquêtes, un limes était un chemin d’incursion en pays barbare ; au temps de la consolidation, ce chemin bascule d’orientation pour relier les zones aux confins de l’Empire et les fortifier, fixant par-là même l’étendue du pouvoir romain. On parle alors, en bon latin, des limitēs. Le limes diffère de la frontière actuelle en trois points. Tout d’abord, il est tracé pour faire barrière à l’étranger, il ne fait donc sens qu’en creux : il ne contient pas le pays intérieur, mais l’en-dehors. Ensuite, on y circule : il est un aménagement, une rocade faite pour être longée, parcourue comme un espace à part entière et non comme un seuil à franchir. Enfin, et en conséquence, si les limes romains étaient généralement dûment militarisés et surveillés, à l’orée et au cours du Moyen-Âge, les espaces entre royaumes ressemblaient davantage à des no man’s land(Slate, 2024*) où le statut juridique se troublait. On ne savait pas quand le limes était franchi, sans carte fiable. En revanche, on pouvait savoir quand on était dans le limes : moindre population, terres non cultivées, sentiment d’insécurité, tous trois liés à la non-protection par l’une ou l’autre des seigneuries adjacentes. On constate donc le limes par l’absence.

Ce qu’Hylé décrit, c’est une histoire d’exilés bloqués dans le passage, ni dans leur terre d’origine, ni dans celle à venir. En ce sens, l’étrangeté réside à la fois dans le sentiment d’être devenu absolument étranger, et dans le constat fatal que le pays ici pratiqué n’en est pas tout à fait un.

Une vie liminale

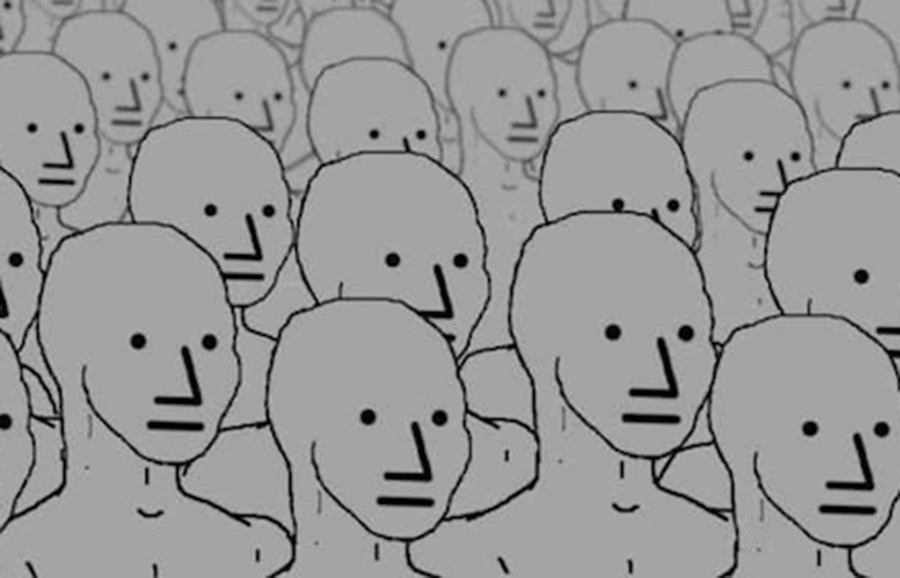

La question de la limite dans ce roman ne s’applique pas seulement au lieu lui-même, mais plus largement à ce qui limite une personne de son environnement – alors même que, nous l’avons dit, la perte de l’exilé sur l’île le dilue autant qu’elle anthropomorphise l’inerte. On comprend donc le choix d’Hylé comme titre, tout autant que comme condition. Hylé (ὕλη) désigne la matière, substance de tous les éléments du monde. Ce n’est pas l’enveloppe matérielle contre l’essence, puisqu’il faut donner une forme au hylé pour en faire quelque chose, ainsi qu’une âme, un esprit, ou les deux (selon l’école de pensée) pour constituer un être. Il existe toutefois des exceptions. Dans la psychologie gnostique, les hyliques sont des êtres sans psyché ni pneuma, ils ne sont que matière, périssables donc. Le hylique est en bas de l’échelle morale des gnostiques : il agit sans penser, dit sans croire, réagit sans sentir. Il ment, par sa seule matérialité qui « trahit » l’humanité. Sans doute la meilleure définition du hylique est à chercher sur Reddit :

« They’re called philosophical zombies, NPCs, you can tell by their dead eyes they don’t have consciousness. »

r/Gnostic, réponse de OmniscientIniquitous sur The Pneumatic, Psychic and Hylic people

Le « Non-Player Character » (NPC) est un personnage de jeu vidéo qui n’est pas maitrisé par le joueur mais qui sert une fonction spécifique et fixe (donner une information, un objet, une quête). Dans le langage populaire, le NPC désigne ironiquement celui qui suit le mouvement, n’a ni personnalité singulière ni contrôle sur sa vie, en opposition au main character (venant, cette fois, du cinéma), qui se pense en héros de sa vie et du monde qui l’entoure. Le NPC est limité, il ne peut se déplacer hors de sa zone sans que le scénario n’en décide, et ne fait que ce pour quoi il a été programmé. Il est donc condamné à la répétition et à l’enlisement. Le main character, lui, explore tous les lieux du monde, dans le sens où pour lui le monde se définit précisément par ce qui tourne autour de lui ; il est partout chez lui, quitte et revient à sa guise puisqu’il fait, par son action, le statut même du lieu.

Quant au zombie philosophique, cet être conceptuel dépourvu de conscience mais indiscernable extérieurement d’un véritable humain, il s’inscrit en miroir des conceptions de la pleine conscience, qui voudraient qu’un individu accompli ressente intérieurement, et décide intérieurement, avec une lucidité totale. Le zombie ne fait, lui aussi, que répéter, en l’occurrence que reproduire le mouvement extérieur du monde matériel sans le prétendu filtre de la conscience. Lui non plus ne peut pratiquer l’espace, non pas comme le NPC parce qu’il est attaché à un lieu, mais parce qu’il n’est pas doué de proprioception, qu’il ne peut donc « sentir » aucun espace. En suivant cette digression, le statut du hylique révèle un paradoxe intéressant : balloté par le monde, il reste toujours bloqué dans le lieu où on le place sans jamais l’habiter. L’exilé serait-il réduit à ce triste statut de dépossession-assignation ?

Ce serait à la fois trop facile et bien injuste. Dans Hylé, l’exil semble réduire chacun, exilé comme local, au rôle de NPC, puisque le lieu pratiqué, envahissant, rabougrit l’identité individuelle. Bien davantage que la forme fictionnelle ne l’exige, les personnages d’Hausmann semblent décrire des individus réels qui se vivent déjà comme figurants. Du point de vue de l’exilé, les habitants du non-lieu ne peuvent être des vraies personnes, car indissociables de l’étrangeté du nouvel espace, poreux à elle. De leur côté, les nouveaux arrivants subissent un mouvement de transvasement : leurs monologues intérieurs, preuves évidentes d’une conscience non-zombie, débordent sur le pays d’accueil, qui en retour occupe une place de moins en moins extérieure. Les exilés vont devenir des locaux, non pas en acquérant leur statut pour réaliser in fine leur humanité commune, mais en abandonnant leur statut de personnage principal pour se fondre dans le paysage géo-humain. Piégés par la monotonie et le mimétisme des mœurs locales, les exilés perdent à l’issue de la fuite la capacité de mouvement… dont semblent déjà dépourvus les locaux.

On comprend ici comment la distinction courante entre expatriés et immigrés, héritée de la définition en creux d’un « héroïsme colonial », fait écho à la pseudo-distinction hiérarchique entre les hyliques, englués dans le monde, et les pneumatiques, possesseurs de la gnose et donc émancipés. La question du seuil, absente dans pareille catégorisation, devient impérieuse dans Hylé, et pour toute compréhension politique de l’espace social. Bloqué dans le seuil, dans la frontière, l’exilé perd le sens même de l’affranchissement, et le monde alentour l’interdit de s’y situer. La nostalgie de l’exilé n’est pas une inéquation, mais une incapacité à faire lieu, à trouver le refuge qui fait, dans le nom même, le réfugié. Ainsi, pour quiconque ne se vit pas en héros affranchi, l’espace public n’apparaîtrait que comme matière informe, corruptrice et insaisissable.

—

R. Hausmann, Hylé. État de rêve en Espagne, trad. d’Hélène Thiérard, Les Presses du réel, 2013

A. Arnold-Foster, Nostalgia. History of a Dangerous Emotion, Picador, 2024

*Slate, 2024 : https://www.slate.fr/story/266081/comment-romain-savait-frontieres-empire-antiquite-histoire-geographie-limes-rome

Toutes les photos en noir & blanc sont de Raoul Hausmann

Répondre à skyland dessin divin : quand la terre aura explosé – out_liminal Annuler la réponse.