Le timing fait toujours bien les choses. Je finalisais mon dernier article sur l’anemoia pendant que se tenait le CES 2026, la grand-messe de l’innovation technologique aussi excitante qu’affligeante. Cette année, un produit plutôt anecdotique a fait sensation dans la presse et sur les réseaux : un nouveau modèle de caméra-Instax conçu par Fujifilm. En me renseignant, je réalise qu’il s’agit d’un exemple parfait pour prolonger ma réflexion – ou plutôt : d’un contre-exemple terrible.

Fujifilm est une marque pour laquelle j’ai une sympathie inexpliquée. Un doux mélange de futurisme et de rétro, d’humilité et de puissance, de sens artistique et de technicité. Tout ce qu’une entreprise japonaise incarne mieux que quiconque. Quand je pense à Fujifilm, j’ai en mémoire les petites boîtes vertes de pellicule, les premiers FinePix terriblement Y2K, et bien évidemment les Instax si populaires aujourd’hui. Tout pour fabriquer des souvenirs qui ont bien l’air, dans l’apparence de leurs médiums, de souvenirs.

La firme l’a bien compris et a décidé d’abandonner toute subtilité. Le Fujilm Mini Evo Cinema, commercialisé au Japon dès la fin du mois, se présente comme la machine officielle de la nostalgie. Le design interpelle d’abord, reprenant explicitement le style Super 8, avec orientation verticale, déclencheur gâchette et levier d’impression mimant l’armement d’une pellicule. Le succès de Stranger Things n’y est sans doute pas pour rien. Cette réplique modernisée peut aussi bien photographier que filmer (15 secondes) ou imprimer en instantané des photos prises sur smartphone.

Mais c’est surtout une fonctionnalité originale qui fait la différence : grâce la molette Eras Dial, on peut appliquer un filtre reproduisant le style d’image d’une décennie, de 1930 à 2020. En ajustant le degré d’intensité, c’est 100 réglages différents qui sont proposés. Enfin, dernière pépite : on peut tourner un plan et en extraire une photo avec un QRcode, qui permet d’accéder au film associé. Bruitages rétro inclus, de la bobine qui ronronne au cliquetis d’un obturateur. Choisissez le pastiche d’époque qui vous sied, et vous voici avec une photo animée digne d’Harry Potter.

La campagne publicitaire associée nous en dit beaucoup. On y voit un homme ravi de retrouver son amie, tellement ravi qu’il braque (au sens littéral) son appareil contre la volonté de la femme. Tous les instants de loisir sont capturés, pour finalement sortir un instantané horriblement décoré (car oui, on peut aussi y ajouter du texte façon affiche), qui révèle une fois scanné le condensé sur-filtré de leur épopée. Le traitement de l’image de la pub elle-même montre d’emblée une vie rétro, narrative, sublimée – l’éditorialisation mise en abîme.

On comprend donc que le Mini Evo Cinema est fait pour ceux qui vivent comme dans un film, performent leurs moments forts et s’enorgueillissent de produire le plus beau contenu. Au lieu d’improviser, de fouiller dans ses archives, de laisser en story un extrait fugace de son existence, nous pourrons désormais délivrer des tracts interactifs invitant à replonger, non pas dans un passé sensible, mais dans un double anachronisme du médium et du filtre « d’époque ». En scannant le pass magique, l’instant d’avant devient un GIF, répétant à l’infini un mensonge.

Bien évidemment, les souvenirs désuets – vidéos de l’enfance, diapositives usées, séquences télévisées en cathodique – sont plus attachants. Mais à l’époque où ils ont été produits, il n’y avait aucune intention créative : le rendu dépendait de la technologie disponible, le réalisme équivalait au possible. La qualité émotionnelle d’un médium dépend en partie de sa fragilité ; ce qui est durable, pratique et fiable apparait, au contraire, comme un outil désincarné. C’était déjà le cas pour les anciens modèles de caméra, alors très fonctionnels par rapport des objets plus périssables – la fragilité émerge au fil du progrès technique. Aussi les vidéos tournées à l’iPhone sont-elles, désormais, insuffisantes pour satisfaire un romantisme mal en point sous le techno-capitalisme.

Or, Fujifilm ne peut décréter depuis Las Vegas qu’un nouvel objet saura miraculeusement réactiver l’émotion si particulière que l’on a devant un médium d’antan. Fabriquer un souvenir, de surcroit à notre époque de surcharge informationnelle et d’archivage sur cloud, est devenu plus subtil, voire plus ardu que ne le prétend ce gadget. C’est là un des effets majeurs de l’annulation du futur dont j’ai déjà beaucoup parlé : la sensation de stagner dans le temps, de ne plus pouvoir fabriquer d’avant attachant, de se résigner à mimer le démodé. Quand tout est enregistré et reproductible, le regret n’est qu’une passade.

J’y vois là une incarnation parfaite de ce que Grafton Tanner a appelé foreverism dans son essai éponyme de 2024. Selon lui, les acteurs de la tech recherchent activement à prévenir toute nostalgie par la promesse (marchande) que plus rien ne sera désormais perdu. Cela passe par les reboots et remakes sans fin de nos franchises préférées, les IA et hologrammes ressuscitant les défunts, les rééditions de vieilles voitures en version électrique ou, plus fondamentalement, par un archivage numérique supposé éternel. Le Fujifilm Mini Evo Cinema prétend réconcilier le virtuel et le papier, le charme fragile et la pérennité contemporaine, la conservation et la sublimation. En réalité, il ne s’agit que d’une énième injonction de mode, en nous revendant le concept ringard des filtres rétro sous une forme élitiste : achetez-moi, et vous verrez une meilleure réalité que celle des non-initiés.

Ce joujou inoffensif questionne tout de même notre acceptation de la spontanéité et du cycle naturel de la nostalgie. Pire, en mobilisant des époques que l’on n’a pas connues, en proposant de faire de notre voyage un mini-film des années 30, il réduit l’anemoia à une fiction – le risque que j’évoquais dans l’article précédent. Sa vision du monde contrevient aux principes éthiques que je proposais : elle exclut l’imperfection du réel (celle de la vie vécue comme celle, précaire, du médium d’antan), elle déclenche une solastalgie en interdisant à la scène vécue de vieillir (puisque vieillie de force par le filtre), elle réduit le temporel à une esthétique apolitique. Les lieux ne sont, par son prisme, qu’une matière de base à optimiser pour convenir au récit fantasmagorique de notre humeur. Par comparaison, le vrai monde devient fade et statique.

Cette fixation superficielle de l’anemoia s’opère à mon sens à trois niveaux. En premier, l’attachement au filtre (notamment au sépia ou au grain de l’argentique) induit une survalorisation du médium : d’un attachement au passé, même fictif, on bascule vers un attachement à la forme de préservation du passé, éloignant donc d’un cran (inter-médiant) la possibilité de trouver une réactualisation. Ensuite, la sublimation du rétro cantonne les époques à leur qualité médiatique, et enferme chaque scène qui en est issue à une forme de performativité esthétique. Une scène triste, une ville polluée ou un immeuble déprimant perdent, par ce mécanisme, toute charge négative au profit de l’appréciation positive (récente) du rendu. Le même lieu vu aujourd’hui sera ignoré ; et s’il a empiré depuis, on associera cette évolution au ternissement de la représentation, faisant fi des causes sociopolitiques qui étaient déjà en œuvre dans l’image initiale. Enfin, la limitation du plan (dimension et durée réduites) invite à « bien choisir » ce que l’on cadre, à ne garder que l’iconique. Les visites sont compressées sous forme de teasers autosuffisants, l’envie d’aller au-delà s’étiole.

En somme, l’exploration spatio-temporelle se voit radicalement dépréciée. On ne veut que des cadres maitrisés, bornés, pour guider notre mémoire sur une seule piste. Un souvenir brut ne suffit plus. Bien sûr, les stories et reels avec retouche ont indirectement le même effet, mais ils n’ont pas le statut d’artefact. Fujifilm propose ici de fabriquer des simulacres de relique, où tout peut être précieux, aussi précieux qu’une vieille pellicule retraçant la vie quotidienne bucolique d’un temps révolu, à condition de reproduire au moment de la scène les codes conventionnels du charmant. L’artefact, la relique, a une valeur per se : par adoration de l’ancien, l’objet du quotidien devient plus précieux que l’époque qu’il incarne (ou en l’occurrence, imite – c’est un faux qui veut sa place au musée). Que ferons-nous, dans quelques années, de ces simili-instantanés ? Quel statut historique auront-ils, une fois la mode dépassée ? Surtout que, dernière précision, le QRcode ne fonctionne que pour deux ans. Le passé forcé a une durée de vie limitée : à quoi bon jouer à la relique, dans ce cas ?

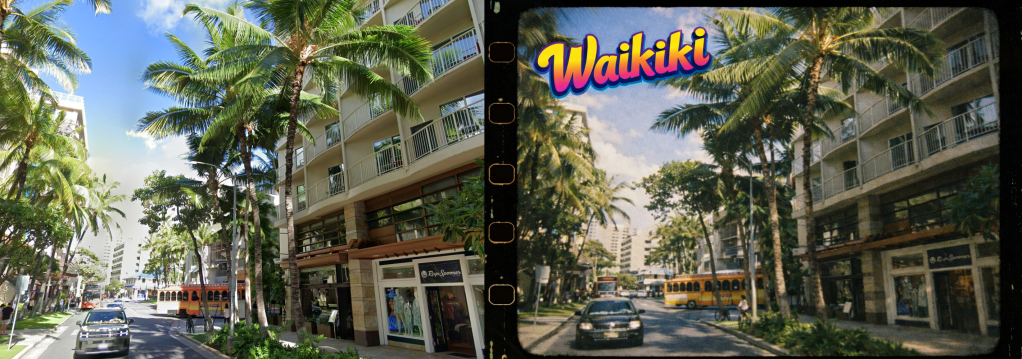

Imaginons : je pars à Honolulu avec cette caméra, je me promène dans les rues de Waikiki, à la recherche d’un détail, d’une enseigne eigthies par exemple, je tourne la molette sur 1980 et je commence à tourner façon documentaire. J’ajoute le nom du quartier dans une police rétro, l’instantané sort, je scanne le QRcode. Mon œuvre vidéo est accessible, je peux sortir plusieurs copies, les distribuer, montrer à tout le monde ce que je n’ai pas vécu et que je louperai pour toujours. L’endroit que montre la séquence n’existe définitivement pas, le tropical bouillonnant est fantoche donc perdu, l’anemoia se creuse. Voulons-nous réduire toutes nos vacances (toutes nos soirées, toutes nos retrouvailles) à la performativité d’un souvenir qui se dit meilleur que les autres ?

Laisser un commentaire