J’ai eu la chance de me rendre fréquemment à Londres durant l’adolescence, ma sœur y vivant pour ses études. L’un de ces séjours était d’ailleurs mon premier en solo, m’inspirant un sentiment d’indépendance radicale, un avant-goût de la vie adulte. Je découvrais la ville tentaculaire, bouillonnante, cosmopolite et parfois brutale, qui n’avait rien à voir avec mon Isère natale, ni avec aucune cité française. Ma sœur partageait un appartement à Bethnal Green, non loin des célèbres Brick Lane et Columbia Road mais aussi d’une des plus belles portions du Regent’s Canal qui encercle le cœur de la capitale. En le longeant, nous pouvions faire d’une simple promenade une escapade apaisante, en observant dans le calme les péniches et les canards.

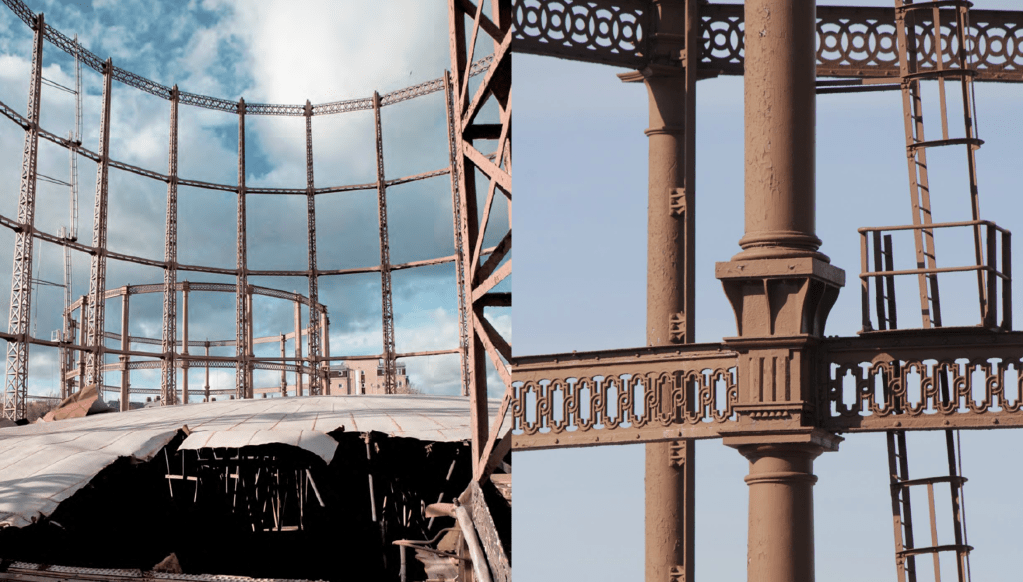

C’est au bord de ce canal que se tient ce que je prenais pour un monument officiel. Surplombant les immeubles, se détachant de l’horizon au hasard d’une vue dégagée, un haut cylindre de rouille éventré. À l’époque, je ne connaissais pas sa fonction : je l’imaginais en stade désaffecté, en chantier inachevé, en infrastructure minière. Je l’ai malgré tout associé à Londres, comme un signal de ma présence dans cette mégapole folle et grandiose. J’ai constaté plus tard qu’il y avait là deux structures (une, plus petite, restait discrète), entièrement vides. Pas de nom officiel, pas d’emploi apparent ; il faut donc les désigner par l’odonyme : Marian Place.

Alors que sont-elles ? Il s’agit bien de vestiges, des ruines d’un site industriel à l’histoire riche. En 1853, l’Imperial Gas Light and Coke Company fait bâtir un ensemble de 5 gazomètres, réservoirs de gaz issu de la combustion de charbon servant à éclairer et chauffer les quartiers alentour. Ces mastodontes symbolisaient alors le progrès technique et dominaient l’Est londonien. Durant un siècle, ils ont dûment fourni en énergie, surmontant toutes les catastrophes ; jusqu’à la découverte du gaz naturel et au développement de l’électrique, qui ont fait définitivement pencher la balance bénéfice-risque en défaveur des gazomètres. Désuets et craints, ils finirent démolis.

Deux armatures de soutien ont pourtant survécu. Celle du Gasholder #2 est la plus ancienne au monde, délicatement décorée de frises et colonnades réinterprétant un temple grec ; celle du #5, minimaliste, arbore un treillis semblable à la tour Eiffel. Par anachronisme, toutes deux révèlent le potentiel esthétique du bâti industriel de l’époque : une forme d’élégance dans l’utile, sublimant ces cœurs battants du confort domestique. Ailleurs en Europe, certains gazomètres peuvent aisément rivaliser avec de plus académiques architectures.

Ceux de Vienne, sans doute les plus beaux, ne craignaient pas la destruction. La mairie, propriétaire des quatre constructions, a décidé en 1995 d’organiser un concours d’architecture afin de les convertir en logements, bureaux et commerces. Une petite recherche sur Internet m’a alors permis de découvrir le charme atypique de ces réalisations, et de confirmer un peu plus mon goût pour la réhabilitation. Seule une ville comme Vienne, où près de 2 habitants sur 3 logent dans le parc social grâce à un interventionnisme centenaire, pouvait réaliser cette prouesse.

Quelle ne fut pas ma surprise – et mon désarroi – quand j’ai découvert récemment que mes gazomètres chéris de Marian Place allaient eux-aussi être lotis. Mon symbole arbitraire du Londres rêvé, ma matière à souvenir que je viens voir à chaque séjour à Londres, cette couronne aérienne de l’East End brut : fini. Des promoteurs ont décidé d’y construire, greffant au cœur des deux armatures des immeubles aisés et en érigeant 3 autres juste à côté.

On pourrait m’objecter qu’il y a une dissonance cognitive de ma part, à adorer le projet viennois et à honnir celui de Londres au seul prétexte d’un attachement enfantin. Mais en m’interrogeant sur cette ambivalence, j’ai trouvé motif à disserter, et donc à écrire ce billet. Commençons par l’évidence : à Vienne, la structure extérieure n’a presque pas été modifiée, les logements ont été construits au cœur des murs historiques. Les gazomètres de Marian Place étant éventrés, et reconnaissables précisément par leur ouverture, le panorama sera à jamais gâché. Une présence familière et singulière effacée, un repère brouillé par une énième tour à l’architecture banale, contre un quartier qui s’était pourtant mobilisé pour sa sauvegarde.

Après dix ans d’hésitation, les travaux ont finalement démarré et bientôt, des appartements « exceptionnels » et « éblouissants » – selon la communication du promoteur – sortiront de terre (ou plutôt : de fer). Ce n’est là qu’un nouvel exemple de la gentrification forcenée de Londres, qui construit aveuglément des immeubles hors de prix, notamment dans les anciens quartiers ouvriers au charme recherché. Récupérer un symbole de l’ère industrielle en contribuant à chasser les classes populaires alentour peut apparaître à tous comme insultant. Là où Vienne organise la ville, Londres laisse faire, et ce faisant favorise ceux qui ont les moyens. Un véritable mouvement de liberté aurait pu être de laisser les locaux s’approprier la structure, soumettre leurs idées, cogérer le futur de leur monument. Au lieu de cela, on les a dépouillés.

Certes, objectera le promoteur, l’armature patrimoniale est maintenue et rénovée. Les nouveaux immeubles qui y sont intégrés porteront donc sur eux le cadavre de leur victime ; un fantôme du passé urbain, qui rappellera à tous que la ville néolibérale n’a que faire de l’histoire sociale. Marian Place est peut-être le cas d’école de la ville fisherienne que j’ai présentée : surgissement ex nihilo de havres pour nantis, persistance de ruines dévoyées, interdiction brutale de revendiquer spontanément ce que l’on a pratiqué. Seules les œuvres d’art pourront encore nous rappeler au bon souvenir d’une capitale authentiquement vivante.

Citons par exemple Spider de D. Cronenberg (2002). On y suit un homme schizophrène, se promenant dans le quartier en revivant son enfance traumatique. Le caractère démodé, anxiogène et quasi-surréel des deux armatures, comme poursuivant les personnages (le héros et les individus de son souvenir), n’est que sublimé par le film. On peut concevoir qu’elles agissent similairement dans la vraie vie, comme un bug qu’on adore craindre, une relique hantée devenue attachante. Les gazomètres jouissent du même rôle symbolique dans Buster de D. Green (1988), en émergeant ponctuellement comme signal du désordre social et d’une débrouille irrévérencieuse. Quiconque a côtoyé le monument peut aisément se faire un film similaire dans sa tête, et voir dans la ruine un motif puissant du Londres populaire, échappant toujours en partie à l’ordre et à l’apparat.

C’est sans doute sa caractéristique physique la plus évidente qui m’a plu, comme elle a plu aux réalisateurs précités : son vide. Les armatures ne contiennent plus rien, elles encerclent une béance, elles exigent désormais qu’on se questionne sur ce qu’il y avait avant. Les plus anciens s’en souviennent, mais les novices ? Encore un exemple parfait d’omineux, d’absence terriblement présente, qui révèle un drame par le calme qui suit. À la fois fragiles et pérennes, impressionnantes et légères, austères et graciles, ces structures pouvaient séduire par le manque de sens complet de leur présence. Un élément fantastique au milieu de la ville, des questions qui se bousculent ; et puis, au coucher du soleil, le brun cuivré du métal fait de la ruine un spectacle grandiose. On pouvait entrer par effraction sur le site, faire un rituel personnel, explorer la map interdite. Clap de fin.

J’y vois une attaque contre l’arbitraire et le spontané dans la fabrique de la ville. Un tissu urbain optimisé, où tout est planifié et sublimé, restera à mes yeux inhabitable. C’est au contraire la présence d’incongruités, de lieux sans fonction préétablie, de traces du passé et d’espaces évolutifs qui fait la vivabilité d’un quartier. Le changement naturel d’une ville doit s’opérer avec, à côté, autour de marqueurs narratifs ; ainsi voit-on le temps filer dans sa complexité, plutôt que découpé en séquences tabula rasa mercantiles. Marian Place offre le terrain de jeu idéal pour appliquer l’hantologie 3D et la stratigraphie grotesque de Sutherland (2023), et passer de la lamentation fataliste à un imaginaire de résistance.

C’est là la chance, paradoxale, d’une ville comme Londres, qui a su tirer profit de destructions successives pour inventer une mosaïque chaotique de motifs, de styles, d’ambiances. J’aime y voir les chantiers, les ruelles préservées côtoyer des gratte-ciels flambant neufs, les bouts d’histoire se maintenir malgré tout. C’est une ville qui invite à l’archéologie du flâneur, qui enjoint à apprécier ce qui fait tache, qui se regarde en panorama. Malheureusement, elle cède à l’injonction du polissage, à un utilitarisme rigide empreint de mauvais goût. Elle refuse le vide, l’autonome, le fantasmagorique, pour seulement restaurer.

Marian Place en est le martyr idéal. Non seulement par sa force symbolique, mais aussi par sa forme : celle d’un portail, d’un seuil vers un espace étrangement vierge, isolé par une frêle carcasse inutile pour qui ne rêve pas. La ville l’a comblé, nous continuerons de fantasmer.

___

La plupart des informations sur Marian Place provient de cet article d’un blog de quartier : https://www.lovebethnalgreen.com/marian-place-gasholders-part-two-history-significance/

Laisser un commentaire