C’était en août dernier, pendant une semaine de vacances à Londres (un voyage que j’essaie de rendre annuel). J’avais vu dans le flux de reels qu’une nouvelle annexe du célèbre V&A Museum avait ouvert sous une forme détonante : un entrepôt des œuvres non exposées, visitable à sa guise, évoluant au gré des cessions et du calendrier de curation. Le concept seul suffisait à braver le crachin et le temps de trajet jusqu’à Stratford.

Augé aurait sans doute trouvé dans ce quartier la preuve parfaite pour justifier son fallacieux concept de non-lieu. Fisher, lui, avait déjà prédit le cauchemar urbain porté par les JO de 2012, et on lit aisément la difficile reconversion du village olympique en un quartier habitable et désirable. En sortant du métro, on arrive directement dans le centre commercial Westfield, débordant d’animations et d’installations cherchant désespérément à émerveiller. Le dédale des couloirs et des escalators oblige à passer devant toute la tentation marchande. Enfin une sortie, ouvrant sur une cour austère, un food truck comme seule touche de couleur. Nous empruntons la bien nommée Westfield Avenue, bordée de gratte-ciels vitrés et de jeunes arbres en peine. Pas de voitures, pas de piétons. La rue devient une voie routière cernée par les chantiers et se jette dans un parc largement aménagé (le parc olympique, avec son stade et ses hangars). Après quelques minutes de marche, un quartier résidentiel composé de quelques résidences surgit encore, trop neuf, trop calme. On doute naturellement qu’il soit habité, comme toute simulation. Le musée se trouve juste après, entouré de néant.

La construction de mastodontes culturels en pleine friche est une rengaine populaire chez les aménageurs territoriaux. Avant, une lande improductive, triste, désolée ; en érigeant un phare de l’art, elle baignera désormais dans une divine lumière, attirant les gros sous comme des mouches. Si je parle de simulation, c’est parce que le raisonnement qui s’opère ici est tout à fait celui de SimCity : des indicateurs chiffrés, des points de bonheur, un bâti déconnecté de l’existant (puisque la ville est bac à sable, matière meuble). On a l’impression que tout a été posé là, on lit l’intention du décideur, celle-là même qui nous tient à distance.

Le V&A East Storehouse ne déroge pas à la règle. Parallélépipède vitré que l’on peut aisément confondre avec un immeuble de bureaux, il ne prétend pourtant pas impressionner comme d’autres lieux culturels contemporains, qui exposent leur starchitecte davantage qu’une quelconque collection. Ce sera l’East Museum, prochaine annexe V&A encore en travaux, qui servira cette soupe. On peut donc relativiser l’hostilité d’apparence du bâtiment, en soulignant qu’elle ne détourne pas notre attention des œuvres abritées. L’entrée, anti-grandiose, donne même l’impression qu’on s’y faufile.

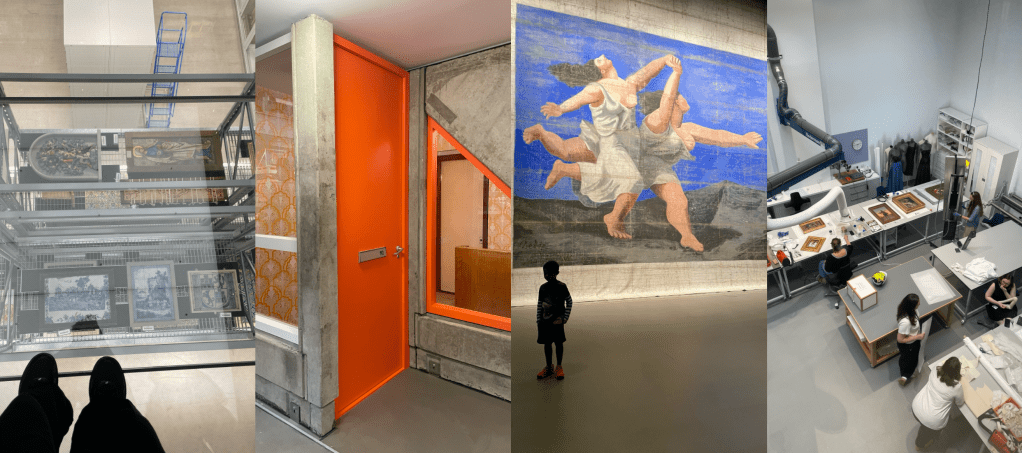

Le hall d’accueil est presque vide. De nombreux casiers en bois, quelques sofas bariolés, un café tout au fond, rien de plus. Évidemment, pas de caisses : nous sommes au Royaume-Uni, les musées sont gratuits. Il suffit d’emprunter un escalier étroit pour accéder au cœur de l’infrastructure. Et d’un coup, le choc : c’est une immensité vertigineuse, qui rapetisse, qui nous transforme en Borrower (du film de P. Hewitt, 1997). La pièce unique apparaît comme la nef d’une cathédrale des objets, le cœur d’un réacteur, une usine à observer. Les métaphores se bousculent, toutes pour défaire ce qu’on l’on imagine d’un musée. On a posé là (encore), sur plusieurs niveaux de grilles en métal des centaines d’étagères, portant des tableaux, des meubles, des reliques, des babioles. On fantasme des convoyeurs aériens, comme dans les blanchisseries industrielles, qui viendraient intervertir sans but un portrait flamand avec un 45 tours. Le tintement des grilles sous les pas des badauds finit de nous plonger dans une ambiance industrielle folle.

On se demande comment explorer. Pas vraiment de parcours, les couloirs zigzaguent, beaucoup sont des culs-de-sac. Comment tout voir, ne pas passer à côté de LA pièce ? On se rêve en cambrioleur, on se souvient des explorations de l’enfance, où la maison d’un ami devenait une réserve à surprises. Notre regard se porte d’ailleurs autant sur les œuvres que sur le public, qui semble perdu, cherche son chemin, va et vient sans logique. On aperçoit des recoins, mais ils sont inaccessibles ; la vitrine et l’arrière-boutique ne font qu’un, on ne se sait interdit qu’en tentant un rapprochement.

Le fait de devoir fouiller, revenir sur ses pas, monter et descendre dans le même espace décuple l’expérience de la visite. Il n’y a pas un seul angle de vue, comme pour les tableaux accrochés à plat dans un couloir ; parfois, alors que la coursive devient impasse, on ne peut qu’apercevoir un objet de notre curiosité, à distance de notre main malheureuse. On doit regarder en haut, à ses pieds, en profondeur, on scrute plus qu’on ne contemple. L’absence de guide et de sécurité désacralise un peu plus le musée, confirme le sentiment d’intrusion – du moins, d’exclusivité de l’intime. On comprend également que le faux dépouillé de l’architecture intérieure sert précisément à faire surgir chaque œuvre, même la plus banale, comme un bien de haute valeur.

Notons quelques-unes des pièces incongrues : une reconstitution de palier d’HLM, une autre d’un bureau très chic en bois doré, la plus grande toile de Picasso, des t-shirts aux messages lesbiens radicaux, d’angoissantes poupées de porcelaine, des dizaines de bustes en bois, quelques walkmans dont on comprend immédiatement le potentiel muséal. Depuis une baie vitrée, on peut observer, un étage en-dessous, des restauratrices à la tâche. On endosse alors les habits du patron qui surveille l’employé à l’affut du faux pas, une situation dérangeante, toujours plus intrusive.

V&A East Storehouse est un voyage à côté du temps, où toutes les époques sont accessibles simultanément mais jamais habitables. Comme Fisher l’a abondamment commenté, par le biais de séries comme Sapphire & Steel, l’anachronisme est une manière de questionner l’évidence de la linéarité des événements : le progrès advient-il toujours continuellement ? La redécouverte d’un objet passé nous retient-elle dans son époque ? Le banal d’aujourd’hui sera-t-il forcément le sublime de demain ? En juxtaposant, souvent par des thématiques équivoques, pièces d’artiste et objets banals, la curation de l’entrepôt impose un présentéisme dans tous les sens du terme : comme philosophie du présent en seule réalité, rejetant passé et futur dans l’inexistant ; comme glorification de notre époque, prétendument seule à même d’identifier le vrai beau ; comme impératif d’assiduité, de se montrer là où l’œuvre se fait.

La démarche même de collectionner des objets doit également être un sujet politique. Comme se le demande un article en ligne de cette année, ce cabinet de curiosités du XXIe siècle pourrait bien n’être qu’un joli écrin pour biens culturels spoliés. L’infinie diversité des objets prétend que tout peut se valoir, que le beau et l’intéressant savent résider dans le moindre détail, mais ce relativisme, aussi pertinent soit-il, ne viserait-il pas à faire oublier le vol colonial ? La promesse d’un musée qui n’aurait rien à cacher, en invitant quiconque à vérifier le stock, doit être déconstruite. L’organisation subtile de ce chaos instagrammable ne doit pas faire oublier qu’il s’agit bien là de possessions d’un état impérialiste et hiérarchique, bien content de pouvoir glorifier la vie des dominés à des fins culturelles. On ne voit, ici, que la version la plus crue, la plus brute de l’accumulation des œuvres par un Occident en quête de résumer le monde.

La faible narration de l’exposition nous oblige encore plus à la vivre de façon critique. Que faisons-nous, en tant que personne privilégiée, en déambulant parmi cet amas d’artefacts ? Quel récit allons-nous construire, alors que le bâtiment joue à prétendre la neutralité la plus totale ? Le critique Jonathan Jones, cité dans le même article, voyait dans V&A East Storehouse un « musée du futur », où tout est accessible sans médiation. Pourtant, on ne peut s’empêcher d’y voir, malgré la mouvance permanente du stock, une tentative de figer un panorama du monde, un pastiche de la légendaire réserve mondiale des semences, où le bien culturel vaut la ressource vivante. Il faut, plus qu’ailleurs, regarder le public regarder et se questionner sur la démarche qui l’anime : une surperformance du relativisme, dans une attraction touristique grandiloquente qui se défausse de son devoir de contextualisation.

Évidemment, j’ai pris du plaisir à visiter ce musée. Le caractère ludique est incontestable, unique en son genre, parfois ridicule quand on reste dix minutes devant un fauteuil Renaissance. V&A East Storehouse est de ces lieux que l’on découvre comme lieu même, davantage que pour les œuvres à voir. On se voit à la troisième personne, minuscule dans un foutras d’objets inappréhendables, dupés par la fausse proximité d’avec elles, interdit de vraiment les appréhender. On en ressort avec l’impression de n’avoir pas vu grand-chose, mais d’avoir vécu une expérience surréelle, un flash accéléré de l’histoire humaine. En regagnant l’extérieur, on ne peut lire le quartier vide et anxiogène qu’avec encore plus de sévérité : ces immeubles sont déjà entreposés, on nous enjoint à les trouver dignes d’intérêt, sans rien pour nous y guider, dans l’arbitraire le plus total. Du 100% Londres : l’intérêt mercantile et le souci du grandiose font naître des objets dans un tissu urbain sans le moindre souci de l’histoire. Un dirigisme du futur contemporain, qui semble déjà terriblement désuet.

Après la visite, j’ai rejoint Hackney Wick, un adorable quartier bordé d’un canal à quelques minutes à l’ouest du musée. Là-bas, d’authentiques entrepôts ont été reconvertis. On y voit la gentrification la plus agaçante, mais on reste ravi de savoir qu’elle a permis la survie de ces bâtiments en comparaison de l’artificialité de Stratford. Il ne faut pas être dupe, car quelques mètres plus loin on lotit sans ménagement, communication promotionnelle à l’appui. L’urbanisme néolibéral mène une guerre subtile : ici, on épargne un patrimoine industriel dont on sait qu’il plait ; là, on fabrique des simulacres, pour annoncer la victoire du présentéisme et mettre un terme à l’histoire spontanée.

Laisser un commentaire