article 2/3 de la série « Les esthétiques perdues des jeux-vidéos »

J’évoquais dans l’article précédent la disparition des paysages lumineux et immaculés de l’ère Frutiger Aero, et la nostalgie que ses réminiscences, piochées dans les archives ou recrées par IA, pouvaient déclencher. Il va sans dire (et cela fera l’objet de nombreux autres billets) que le sentiment collectif d’une absence de futur – d’une non-réalisation de l’avenir technologique heureux promis et promu par le marché global – se retrouve d’une façon très singulière dans l’évolution des esthétiques virtuelles, notamment des paysages urbains. Une désacralisation de la ville futuriste.

D’abord, le futur urbain caricatural (écrans partout, gratte-ciels infinis, voitures volantes) a perdu en désirabilité au fur et à mesure que nous avons compris que cela n’adviendrait pas de sitôt – du moins, pas comme norme de progrès. Ensuite, la crise environnementale, le regain des conflits géopolitiques et l’accélération des transformations numériques a teinté notre imaginaire d’un pessimisme sombre, au sens littéral : l’avenir sera gris, austère, embrumé. Enfin, en conséquence de ces deux éléments, nos représentations de la ville de demain reposent désormais essentiellement sur un « ajout modérateur », par-dessus la trame urbaine existante : des éléments d’adaptation au réchauffement climatique, de contrôle sécuritaire et de gestion des flux, de rénovation sommaire, plutôt qu’une ville radicalement nouvelle. Plus aucune éco-cité robotisée n’ose se montrer.

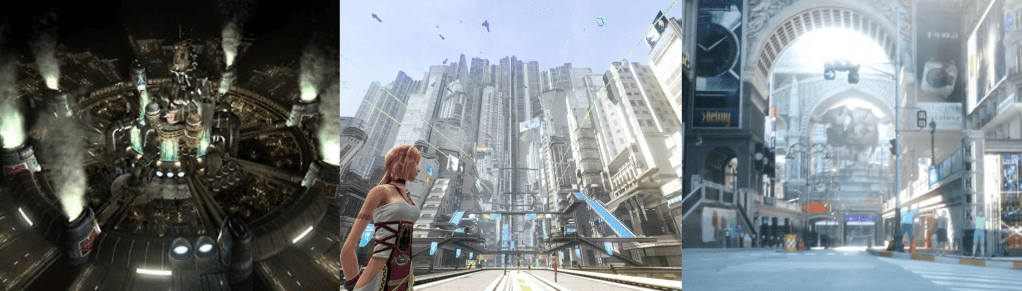

Jeux vidéo, films et séries déversent depuis une vingtaine d’années des images dystopiques d’une ville qui ne nous est plus radicalement étrangère comme la science-fiction du XXe siècle. L’évolution de la franchise Final Fantasy en est un bon exemple : si le paysage-type de l’heroic fantasy reste prédominant, la ville toxique et surveillée revient de plus en plus fréquemment depuis FFVII. Cet archétype, avec bidonville souterrain très Metropolis dans le septième opus (1997), s’est mué en une glorieuse mégapole hyperdense d’esprit chinois (FFXIII, 2009) pour devenir finalement une capitale crispée étrangement familière (FFXV, 2016).

Les jeux vidéo et les paysages qu’ils nous offrent suivent naturellement les sensibilités, angoisses et préoccupations du public du moment. Mais, une fois vendus et remplacés, ces mondes virtuels restent dans notre esprit et peuvent être comparés aux plus récents autant qu’au vrai monde, qui évolue parallèlement. C’est un d’eux, parangon de l’urbain dystopique, qui m’a durablement marqué dans mon rapport à la ville du futur et à son sécuritarisme inhérent : Mirror’s Edge.

La ville modèle, pour le meilleur et par le pire

Mirror’s Edge est un jeu du studio suédois DICE sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360. On y interprète Faith, une Messagère chargée de faire circuler informations et colis confidentiels façon parkour, par les toits d’une ville sous le joug d’un pouvoir ultrasécuritaire. Une des principales forces du jeu est sans doute le réalisme de l’environnement, rendu possible par un système d’éclairage inédit mais surtout par des choix esthétiques et narratifs aussi originaux que politiquement puissants.

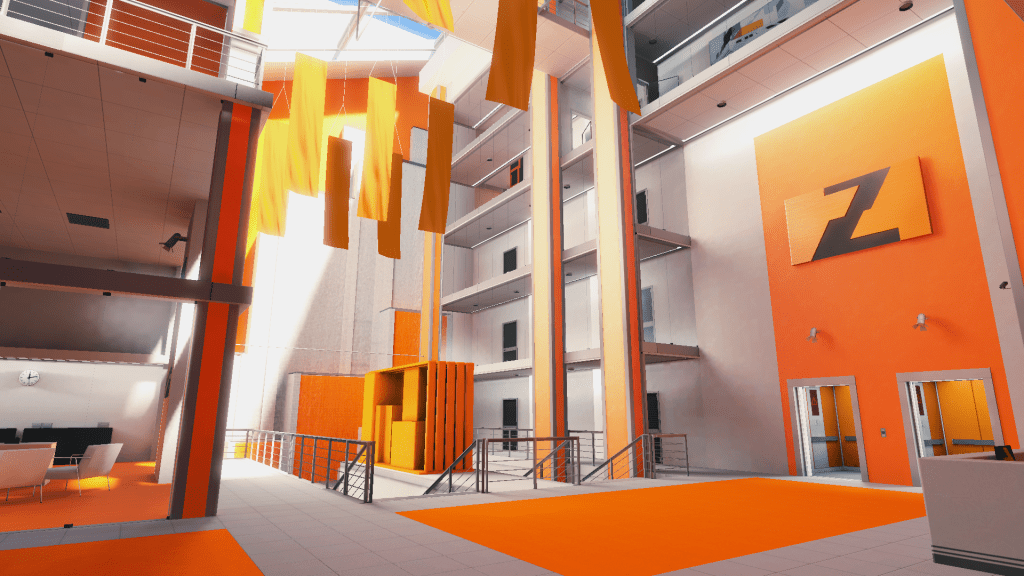

La ville de Mirror’s Edge n’a pas de nom. Elle peut aussi bien être occidentale ou orientale1, une indistinction qui pousse à l’extrême les curseurs stéréotypiques de la mégapole mondiale. On comprend donc le choix neutre du blanc pour l’essentiel des éléments urbains : murs, toits, éléments techniques et même les arbres. Le rendu évoque les maquettes et vues 3D d’urbaniste, qui visent à projeter dans un avenir immaculé sans s’engager sur telle ou telle fioriture décorative. La ville de béton blanc n’était pas l’option la plus futuriste : le reboot Catalyst sorti en 2016 optera ainsi pour une ville de verre, marqueur conventionnel de science-fiction. Dans l’opus originel, The City ne cherche pas à représenter un avenir lointain. Les immeubles, les intérieurs, les objets nous sont tous familiers ; on admet donc, avec une pointe d’anxiété, que le monde du jeu est crédible. L’inquiétant réside non pas dans un futurisme rutilant ou dans son opposé industrieux, mais dans l’apparente sérénité de la mégapole. Un futur proche à la fois banal et impressionnant de perfection. Aussi le jeu nous interroge : peu de choses nous séparent visiblement de cette ville, mais y a-t-il plus à gagner ou à perdre ?

Cette harmonie de façade est bien le fruit d’une intense répression. À l’image des dérives singapouriennes, la mégapole futuriste bien ordonnée n’est possible que par une éradication de la spontanéité. La blancheur monotone indique un entretien constant et une ferme interdiction de se démarquer par un graffiti ou une affiche. Le ressenti de maîtrise totale de l’environnement est amplifié par ce que rend possible un jeu vidéo : comme dans les vues d’architecte, il y fait toujours beau, le trafic est fluide, tout est propre. Au-delà des contraintes techniques qui poussent à la simplicité, Mirror’s Edge fait de la caricature un modèle politique, un modèle-témoin comme finalité de l’autorité urbaine. Le jeu questionne ainsi les moyens mis en œuvre pour réaliser une utopie d’apparat, sorte de village Potemkine où les habitants sont condamnés à exister en figurants.

Cette impression de ville « maquette » est également traduite par la maitrise des couleurs. L’uniformité de la ville vise à abolir tout repère sensible. Alors pour guider le public comme décidé, les couleurs sont uniquement fonctionnelles, version extrême du rationalisme corbuséen dont on connait l’affinité fasciste. Ce qui dénote, c’est ce que le gouvernement a décidé de rendre visible : signalétique, publicité, organisation spatiale. Autrement dit, la couleur n’apporte ni fantaisie, ni distraction. La disparition progressive du design bariolé dans notre monde a déjà été largement commentée. Dans ce jeu, la limitation rationnelle de la présence de couleur évoque en précurseur le souci de minorer investissement et créativité dans l’aménagement d’une ville fade, désenchantée et substituable.

La couleur d’un futur impossible

Deux couleurs reviennent toutefois de façon récurrente dans Mirror’s Edge : le rouge, qui indique la prochaine étape du parcours, et l’orange qui habille panneaux et éléments d’architecture.

Pourquoi orange ? C’est d’abord une couleur qui interpelle, celle qu’on utilise pour la « haute visibilité » du vêtement de sécurité ou du plot de chantier. L’orange, comme opposé du bleu, est ce qui alpague le plus sur un fond de ciel (d’où la couleur des grues). Elle est souvent, dans nos esprits contemporains, une couleur industrielle ou chimique, symbole de catastrophe (des alarmes à l’agent orange) ou du pop futurisme acidulé des années 1970. Dans sa variante naturelle, c’est évidemment la couleur des oranges, pétillante, pleine de vitamines ; couleur qui rafraîchit tout en donnant de l’énergie. Mais comme le souligne très bien Michel Pastoureau, l’orange naturel ne rend jamais la même impression qu’un orange artificiel2. Fruit d’un mélange trop criard, l’objet orangé n’a pas toujours été bien considéré. Couleur subversive, elle a historiquement incarné l’amusement, la légèreté, plus récemment la curiosité et l’originalité. Très sensible à la saturation qui était de mise dans les années 2000, l’orange est intense, franc, tapageur. Dans une ville affadie, il semble donc logique de le mobiliser pour des messages qui se doivent d’être vus.

L’association du blanc, du rouge et de l’orange dans un environnement futuriste ensoleillé porte un nom : DORFic (pour Daylight, Orange, Red, Futuristic graphic). Le terme, forgé en 2023 sur Aesthetics Wiki, désigne ce qui peut être considéré comme un sous-genre du Frutiger Aero, moins naturel (peu d’eau ou de végétation sauvage) et plus informatique (motifs technologiques et éclairage néon). Esthétique caractéristique de la fin des années 2000, le DORFic incarne un enthousiasme débordant pour l’accélération du progrès informatique, qui s’assume comme tel, quitte à surjouer le futurisme façon Space Age. Un design orangé servait à signaler, il y a moins de 20 ans, que l’avenir était déjà là : avenir robotisé chez Vector dans Moi, Moche et Méchant (2010) ; connecté sur le Xbox Live (jusqu’en 2013) ; productif grâce aux packs Office (2007-2010) ; et même plus sain, dans les salles de fitness Orangetheory (fondé en 2010).

Les intérieurs DORFic, aseptisés et souvent anxiogènes, frappent l’œil en ce que la touche d’orange voulue comme une chaleur joyeuse souligne au contraire l’artificialité et la froideur de l’ensemble. On comprend trop facilement que l’architecte a voulu émoustiller l’usager, suivant une hasardeuse psychologie des couleurs. Ni le plastique glossy, ni le fond d’écran bariolé ne contiennent de vitamines. En ressort alors un sentiment aigre-doux : on est familier des ingrédients, sensible à la dimension pure et puissante du décor, mais on y lit un futur impossible, dissonant. Nous pourrions dire que l’esthétique DORFic et son incarnation dans Mirror’s Edge est une duperie flagrante. Un décor trop peu subtil, inhabitable, où la déshumanisation se cache derrière quelques touches de couleur et un hygiénisme totalitaire. Habillage grotesque d’un pouvoir marchand qui veut détourner l’attention.

Des marges découvertes

On trouve aussi dans Mirror’s Edge des salles vertes, bleues, jaunes ; mais le résultat est le même. À force de dévaler à toute vitesse les patios, halls d’accueil et étages bicolores, la pureté splendide de l’aménagement révèle sa véritable intention : prévenir les parcours alternatifs. L’autorité impalpable qui gouverne la ville a voulu imposer une segmentation radicale des espaces : lieux d’apparat et lieux secrets, lieux de circulation et lieux d’action. Le gameplay, par succession de courses-poursuites, propose de la défier par des chemins de traverse.

En ce sens, Mirror’s Edge peut être compris comme un voyage dans les Backrooms, enchaînement infini de salles vides abandonnées, parallèles à notre réalité. Né comme creepypasta sur 4chan, l’espace imaginaire des Backrooms est sans doute le meilleur exemple du sentiment omineux rattaché aux espaces liminaux : on songe à ce qui a rendu le lieu inhabitable, ou s’il ne serait pas encore occupé par une entité inquiétante. Dans le jeu, Faith en quelque sorte no-clip (peut franchir les barrières d’ordinaire impénétrables). Elle se faufile à travers les obstacles installés par un pouvoir invisible. Elle ne fait que courir, traverser toujours en hâte des couloirs et des lieux qui par la force des choses deviennent toujours couloirs. Elle seule voit les espaces cachés, parfois moins contrôlés, en attente d’être habités – mais où l’on ne peut s’arrêter sans s’exposer.

Sa fuite et son entrée dans ces espaces intimes sont rendus possibles par un talent propre aux Messagers : son « sens urbain », ce qui affiche en rouge les prochaines étapes du parcours. Avec son regard hétérodoxe sur l’environnement, tout rebelle sait où identifier un espace de liberté dans la ville planifiée. Les portes de sortie, littérales et symboliques, sont des échafaudages, des grues, des locaux techniques. Le parkour, comme le tag, le skateboard ou l’urbex, rend possible l’appropriation de ce qui est éphémère ou ignoré par la ville officielle. Pour Faith, comme pour toute la population avide de retrouver sa liberté, l’unique exil possible se trouve ainsi dans une exploration alternative, non conforme, du tissu physique ; exploration qui, en contournant, en se faufilant, autorise un sentiment (une réalisation sensible) d’affranchissement.

Ce jeu traite de la liberté. De la liberté de mouvement, mais aussi de la liberté de pensée et d’action. (…) L’une des questions fondamentales que vous pose le jeu est la suivante : quelle part de votre liberté personnelle êtes-vous prêt à sacrifier pour mener une vie confortable ? L’autre thème abordé par le jeu est le suivant : vous ne pouvez pas forcer les autres à vivre selon vos règles et celles de votre société, même si celle-ci est meilleure.1

Owen O’Brien, Senior Developper de Mirror’s Edge, pour Gamasutra, 6 juin 2008

Nous pourrions dire que Faith fait de chaque lieu, indifféremment de sa fonction, une marge, un seuil praticable. Dans sa course frénétique, pourchassant la vérité et pourchassée par l’ordre, elle parsème le zonage officiel d’échappatoires. En refusant l’autorité de la segmentation colorielle et des flux de circulation, on est intrus partout. Mais en contrepartie, le point de bascule, le passage du seuil (vers l’illégalité, la liberté, l’anonymat) peut se faire n’importe où. Pour qui s’est déjà retrouvé seul le soir dans des bureaux, un centre commercial ou une régie technique, ce sentiment est familier. Le fait d’errer comme par erreur dans un espace fade et vu mille fois peut en révéler sa singularité temporaire. Imaginons nous faufiler dans un IKEA en pleine nuit, au mépris de sa fonction commerciale.

Nous pourrions en tirer une leçon dans notre pratique de la ville contemporaine. Dans une capitale comme Paris, les éléments répressifs sont ostensibles (militaires, caméras, drones, QR codes) mais ils sont arrivés sans l’harmonie du futur désuet de Mirror’s Edge. Nous sommes bien dans cette logique d’ajout modérateur évoquée en début d’article : la ville ne bougera pas, ni immaculée ni envahie de smog, mais des régulateurs se sont lentement intégrés à la trame quotidienne. Pas besoin de gratte-ciel pour reconnaître le glissement dystopique : la déshumanisation est à l’œuvre, la circulation et l’expression politique sont surveillées, l’appropriation populaire spontanée de l’espace est sacrifiée au profit d’un fonctionnalisme beige et de projets immobiliers tous similaires. Il faut donc savoir rester à l’affut des recoins encore habitables : quand les lieux officiels sont devenus backrooms, les marges à déceler sont de précieuses alternatives.

Et si le futur DORFic réapparait dans la ville, admettons sous forme de drive robotisé : fuyez.

—

2 M. Pastoureau, Le Petit Livre des Couleurs, Paris, Panama, 2005

Laisser un commentaire